Abgeschieden im Dschungel von Suriname lebt das Volk der Trio im Einklang mit der Natur. Doch Goldgräber drohen ihren Wald zu zerstören. Wie sich die Indigenen mit Zierfischen zur Wehr setzen.

Keine Autos, die brummen. Keine Sirenen, die heulen. Nur der Gesang der Vögel, der über das Wasser hallt. Und das Quaken der Frösche. Früh am Morgen ist es kühl unten am Fluss. Bevor die Sonne über die Baumwipfel steigt und die Luft wieder dichter wird. Weiter flussaufwärts schäumt der Tapahony in tosenden Schnellen. Hier unten fließt er leise voran. Frauen und Männer waschen Kleidung, Kinder planschen im Wasser. Gleich neben dem gewaltigen Fels, der in die trägen Wassermassen ragt. Der Fluss ist Leben.

Ein paar Meter landeinwärts wachsen Hütten aus dem Boden zwischen den Bäumen. Manche auf Stelzen, als wollten sie selbst ins Wasser staken. Manche mit solidem Fundament. Es riecht nach Wald. Feucht und erdig. Und aus einer der Hütten weht ein Hauch von Curry durch Pelelu Tepu.

„Hier hat sich viel verändert“, sagt Soelijethe Shokopo. Ihr Heimatort liegt mitten im Dschungel Surinames. „Frosch auf dem Fels“ heißt er übersetzt. Nach den anderen Bewohnern, deren Quaken nachts das Dorf in den Schlaf wiegt. Keine Straße führt hierher. Die einzige Verbindung zur Außenwelt ist der nahe Fluglandeplatz. Von dort wird die wertvolle Fracht in die Welt versandt, die Shokopo meint, wenn sie von Veränderung spricht – lebende Zierfische.

„Wir verdienen endlich Geld für unsere Versorgung und Schulmaterialien“, sagt die junge Frau. „Vorher hatten wir hier kaum Möglichkeiten, Arbeit zu finden.“ Vorher – das war vor der Gründung von Kana Tepu. Das Ziel der Stiftung: Fischfang soll den Trio ein Einkommen bringen, das die Goldschürfer*innen fernhält. Denn auch das wäre eine Möglichkeit, damit Geld ins Dorf kommt. Nur würde zugleich der tropische Regenwald zerstört, der es umgibt.

Stattdessen landen Fische, nachhaltig gefangen, in den Aquarien von Sammler*innen auf der ganzen Welt. Pelelu Tepu hat jetzt ein Fischzentrum, in dem der wertvolle Fang bis zur Auslieferung in Becken schwimmt. Betrieben von einer modernen Solaranlage. Bis dahin war es ein langer Weg.

„Wir haben gelernt, wie wir die Fische richtig fangen, sie versorgen und transportieren müssen“, sagt Soelijethe Shokopo. Heute ist sie Schatzmeisterin der Stiftung. Das Projekt hat in der männerdominierten Gemeinde auch den Frauen neue Möglichkeiten eröffnet. Shokopo ist die einzige mit einem „Projekthandy“ – denn sie koordiniert alle Anfragen von außen. „Ich will das Beste für mein Dorf“, sagt sie. „Damit wir unabhängig sind.“

In Suriname gibt es wenig Menschen, dafür umso mehr Bäume. Die Waldbedeckung des kleinen Landes am Amazonasgürtel ist mit rund 90 Prozent die höchste der Welt. Besonders im Norden, nahe der Hauptstadt Paramaribo schreitet dennoch die Zerstörung des Regenwaldes voran. Die Förderung von Gold verschmutzt Flüsse, Bäume müssen weichen. Wie kann es gelingen, dass indigene Gemeinden sich dem entgegenstellen können?

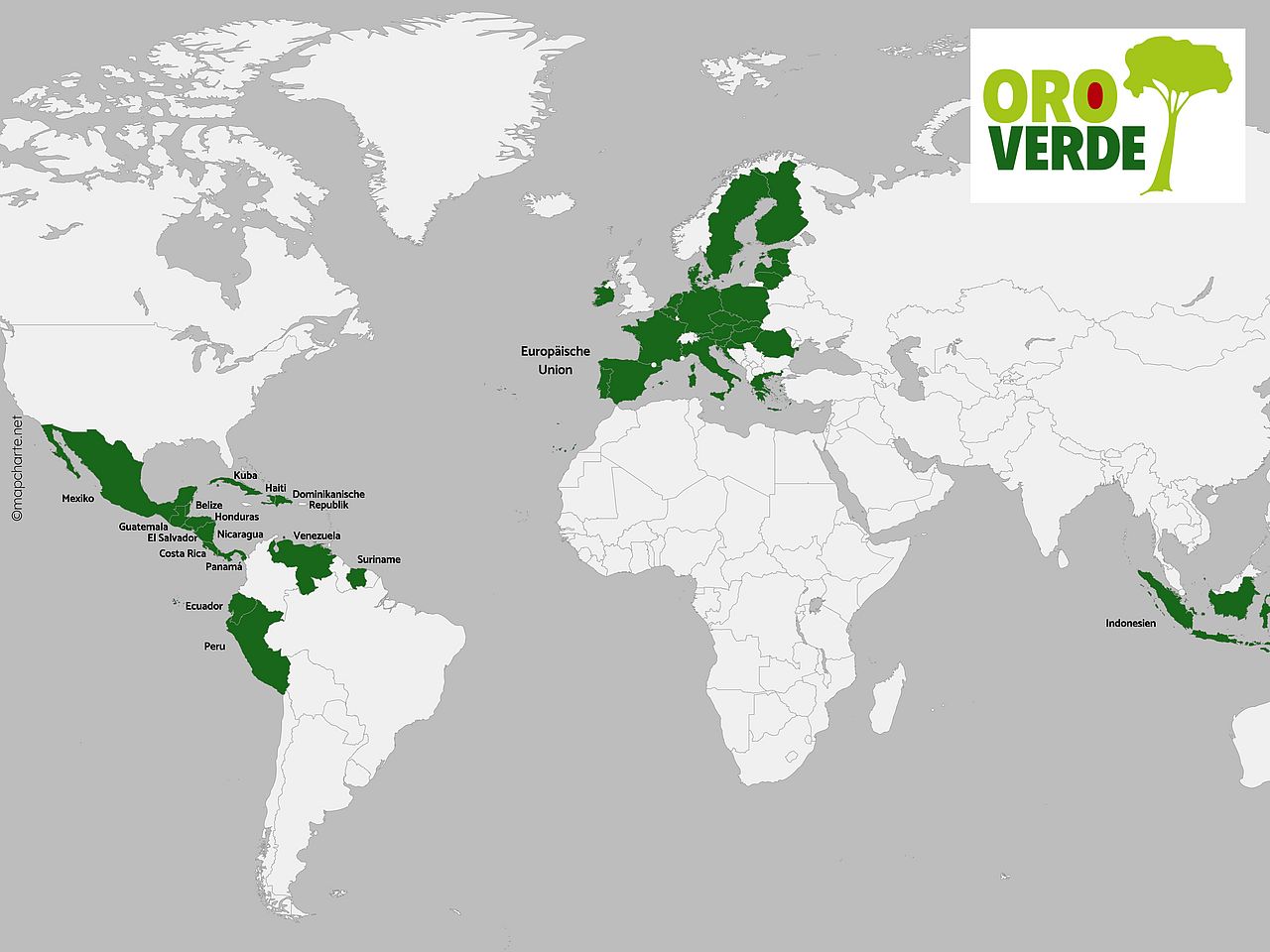

Rund 100 Kilometer von Pelelu Tepu entfernt liegt Alalapadu, ein weiteres Projektdorf von OroVerde. Gemeinsam mit der Organisation Conservation International wird hier Öl gefördert. Doch im Gegensatz zum großen Nachbar Brasilien muss dafür in Suriname kein Baum weichen. Denn das Öl kommt nicht aus der Erde, sondern aus der Paranuss.

Die 140 Einwohner*innen von Alalapadu haben bereits geschafft, was in Pelelu Tepu noch ein Ziel ist: Das Geschäftsmodell ist etabliert. „Im vergangenen Jahr gab es keine Nachfrage“, sagt Rapin Jitashe. „Doch jetzt haben wir schon mehrere Aufträge bekommen.“ Aufträge bedeuten Geld. Und Geld bedeutet Wifi, Elektrizität und Austausch mit der Hauptstadt. Der 29-jährige Jitashe ist nicht nur Grundschullehrer in Alalapadu sondern auch Vorsitzender von St. Thuka. Das Unternehmen beschäftigt mittlerweile Dutzende Arbeiter*innen, die den Paranüssen der Region ihr kostbares Öl entziehen. Gesammelt werden sie von den Bewohner*innen im umliegenden Wald.

„In Alalapadu profitieren alle“, sagt Jonas Baumann. Er leitete das Projekt für OroVerde. „Der Mechanismus in Tepu muss jetzt etabliert werden.“ Doch die Strukturen für einen Erfolg sind an beiden Orten entstanden. „Das ist ein Gewinn, denn Gold ist das größte Problem für den Wald in Suriname.“ Es habe auch kritische Nachfragen gegeben zum Fischfang. Doch was wäre die Alternative? „Die Fische würden auch ohne das neue Projekt gefangen“, sagt Baumann. „Jetzt bleibt das Ökosystem Fluss intakt, die Trio können ihr Leben verbessern und der Wald bleibt vor den Goldgräber*innen geschützt.“

Wie es gelingt, dass die positiven Effekte nach dem Ende des Projekts nicht verfliegen? Nicht nur die Produktionsbedingungen in Alalapadu und der Fang in Pelelu Tepu sind nachhaltig verändert. Auch die Gemeinschaften selbst haben sich gewandelt. Die Vorstände der Institutionen werden jetzt demokratisch gewählt. Sie setzen Monitoring-Teams ein, die über die neuen Regeln wachen. Alle sind im Boot. Der Antrieb? „Wir werden unseren Wald erhalten, die Tiere und unsere Gemeinschaft“, sagt Zierfischfänger Aretas Awipo. „Es macht mich glücklich, dass es Hoffnung für unsere Kinder gibt - und für ihre Zukunft.“

Entdecken Sie jetzt die Welt von OroVerde

Wie sehen Regenwälder aus? Warum werden sie zerstört? Und wie können wir sie schützen?

Wie können wir einkaufen und dabei Regenwald schützen? Was können wir sonst tagtäglich tun?

Erfahren Sie mehr über unsere Projekte: Regenwaldschutz und Entwicklungszusammenarbeit gehen Hand in Hand.

Fotonachweis: ©Conservation International Suriname (Luftaufnahme Tepu, Montage mit Porträtbild, Lehrer, Paranüsse sammeln), ©OroVerde (Hero-Image)