Vermögen und Emissionen sind ungleich verteilt: Ein kleiner Teil der Menschheit besitzt den Großteil des globalen Vermögens – und verursacht überproportional viele Emissionen. Gleichzeitig haben Millionen Menschen kaum Zugang zu Energie, Wohnraum oder Mobilität und leiden am stärksten unter den Folgen der Erderhitzung.

Wirksamer Klimaschutz braucht Veränderung: weniger klimaschädlichen „Luxus“, mehr soziale Gerechtigkeit und politische Entscheidungen, die Verantwortung endlich dort verorten, wo sie hingehört.

Ungleichheit treibt den Klimawandel – und bestimmt, wer darunter leidet

Die Klimakrise ist eng mit sozialer Ungleichheit verflochten. Menschen mit viel Vermögen, besonders im globalen Norden, verursachen einen Großteil der globalen Emissionen. Gleichzeitig nutzen wirtschaftlich und politisch mächtige Gruppen (z.B. fossile Industrien) ihren Einfluss, um wirksame Klimapolitik zu bremsen, sei es durch klimaschädliche Investitionen oder gezielten Lobbyismus.

Wissenschaftler*innen warnen seit Jahren: Steigt die globale Temperatur über 1,5 Grad Celsius, hat das drastische Folgen. Trotz Klimaschutzversprechen und internationaler Abkommen steigen die CO2-Emissionen weiter. Staaten und Konzerne fördern weiterhin fossile Energien, roden Wälder und halten an klimaschädlichen Produktionsweisen fest. 2024 war laut Weltorganisation für Meteorologie das wärmste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen, mit einer globalen Durchschnittstemperatur von über 1,5 Grad im Vergleich zu 1850 und 1900. Ein einzelnes Jahr über 1,5 Grad bedeutet noch nicht, dass das Pariser Ziel verfehlt ist. Entscheidend ist der langfristige Durchschnitt. Klar ist: Jedes Zehntelgrad mehr verschärft die Klimakrise, mit Folgen für Menschen, Natur und Wirtschaft weltweit.

Der Handlungsdruck wächst, denn die Folgen der Klimakrise sind längst Realität. Bereits heute nehmen Dürren, Überschwemmungen und Hitzewellen Millionen Menschen die Lebensgrundlage, zerstören Infrastruktur und ganze Ökosysteme. Am stärksten betroffen sind Menschen mit wenig Einkommen, marginalisierte Gruppen und Länder mit niedrigem und mittlerem Einkommen. Sie leiden am meisten unter den Folgen der Klimakrise und tragen am geringsten dazu bei. Auch wohlhabendere Länder spüren die Klimakrise. Dort gibt es jedoch mehr finanzielle Möglichkeiten, sich gegen ihre Auswirkungen abzusichern.

Was ist soziale Ungleichheit

Soziale Ungleichheit zeigt sich im ungleichen Zugang zu wichtigen Lebensbereichen wie Bildung, Gesundheit, Einkommen, Vermögen, Wohnraum oder politischer Teilhabe. Diese Unterschiede entstehen nicht zufällig, sondern durch gesellschaftliche Strukturen, etwa durch Herkunft, Geschlecht, Bildung oder politische Rahmenbedingungen. Sie verfestigt sich oft über Generationen und betrifft Menschen weltweit, in ganz unterschiedlichem Ausmaß.

Auch politische und wirtschaftliche Machtverhältnisse sowie strukturelle Diskriminierung (z. B. Rassismus, Sexismus) verstärken soziale Ungleichheit. In vielen Ländern wächst die soziale Ungleichheit: Reiche werden reicher, Arme haben es schwerer.

Kennst du das Sprichwort „die Schere zwischen Arm und Reich“? Es beschreibt, wie sich die Lebensrealitäten auseinanderentwickeln: Das Vermögen der Reichen wächst, ärmere Menschen verlieren an Chancen. So wie sich die Scherenschenkel voneinander entfernen, driftet auch die Gesellschaft auseinander. Diese Ungleichheit wirkt sich aus auf Gesundheit, die Lebenserwartung, Arbeitsbedingungen und Wohnraum.

Wenig Geld, wenig Absicherung

In Deutschland ist das Vermögen sehr ungleich verteilt. Das reichste 1 Prozent besitzt rund ein Drittel des Gesamtvermögens. Die reichsten 10 Prozent der deutschen Bevölkerung besitzen mehr als die Hälfte des gesamten Vermögens, während die ärmere Hälfte weniger als 5 Prozent besitzt.

Auch die Zusammensetzung des Vermögens unterscheidet sich stark. Ein großer Teil des Vermögens der Mittelschicht steckt in Immobilien und Fahrzeugen. Die reichsten Gruppen verfügen zusätzlich über Unternehmen, weitere Immobilien und große Finanzanlagen.

Diese Ungleichheit wächst seit Jahrzehnten. Die Reichen werden nicht nur reicher, sondern der Abstand zur ärmeren Bevölkerung nimmt kontinuierlich zu. Vermögensungleichheit entscheidet mit darüber, wer sich gegen ökologische und wirtschaftliche Krisen schützen kann. Wer wenig verdient, lebt oft unter schwierigen Bedingungen. Das können schlechtere Wohnverhältnisse, unsichere Jobs und weniger Zugang zu Bildung oder Gesundheitsversorgung sein. In Krisenzeiten – ob Wirtschaftskrisen, Pandemien oder die Klimakrise – trifft es sie am stärksten. Mit wenig Geld ist es schwer sich vor steigenden Energiepreisen, Wetterextremen oder anderen Klimafolgen zuschützen.

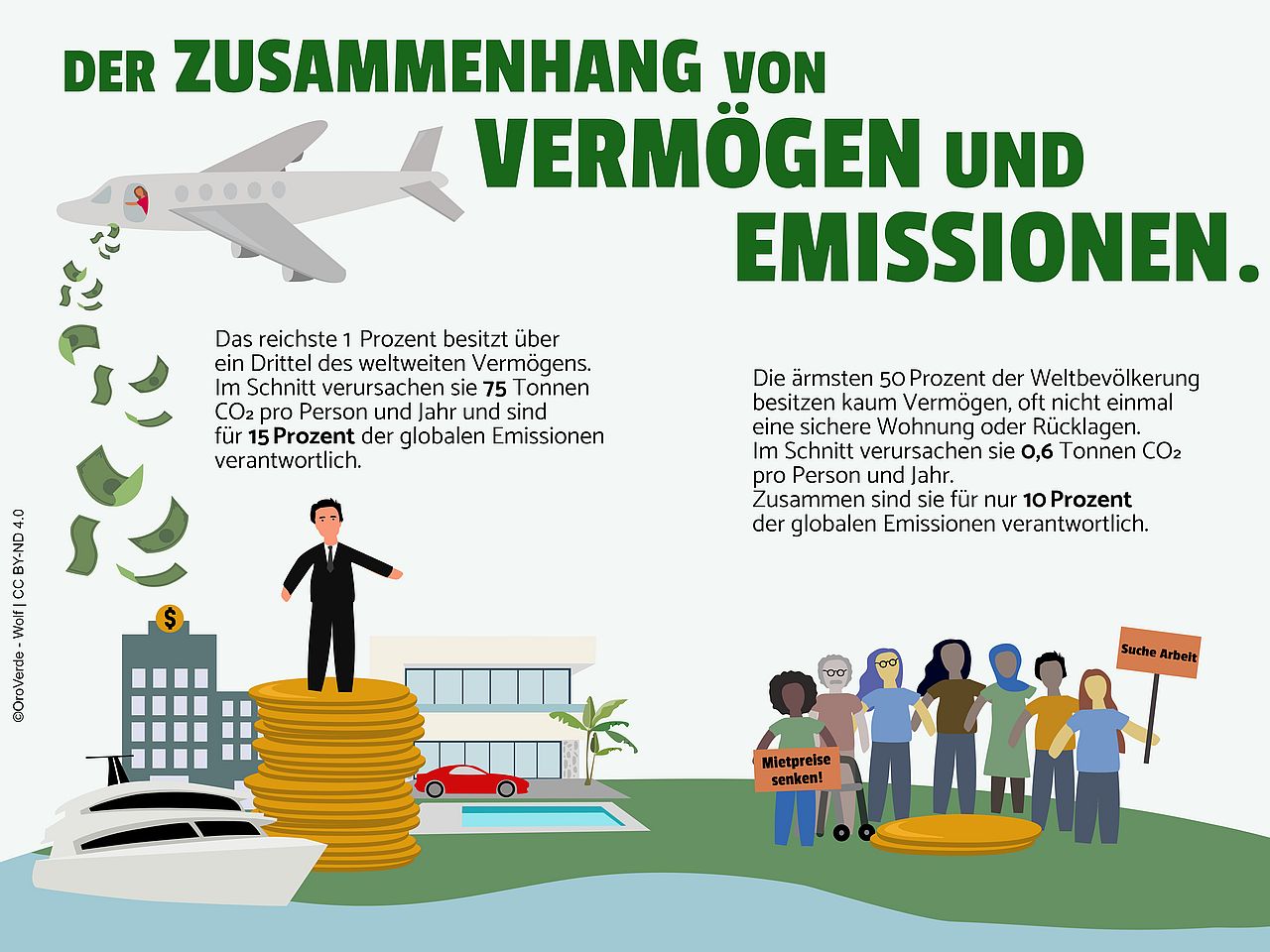

Superreiche verursachen die meisten Emissionen

Wohlhabende Menschen verursachen einen großen Teil der globalen Emissionen. Die reichsten 10 Prozent der Weltbevölkerung verursachen gemeinsam rund die Hälfte der globalen CO₂-Emissionen. Die ärmere Hälfte trägt nur 10 Prozent dazu bei. Das reichste Prozent der Bevölkerung stößt 15 Prozent der weltweiten Emissionen aus. Das ist mehr als die gesamte ärmere Hälfte der Weltbevölkerung zusammen. Das reichste Prozent emittiert jährlich circa 75 Tonnen CO₂-Äquivalente pro Person, während die ärmsten 50 Prozent nur 0,6 Tonnen CO₂-Äquivalente pro Person verursachen. Im Vergleich: Der 1,5-Grad-kompatible CO₂-Fußabdruck laut aktuellen Berechnungen liegt bei nur 2,3 Tonnen CO₂-Äquivalente pro Person und Jahr. Die reichsten Gruppen überschreiten diesen Wert um ein Vielfaches.

Auch unter den reichsten 1 Prozent gibt es extreme Unterschiede. Das wird besonders sichtbar bei den Superreichen. Die rund 2.100 Milliardär*innen auf der Forbes-Liste symbolisieren nicht nur extremen Reichtum, sondern auch ein Maß an Einfluss, das weit über das anderer Menschen hinausgeht. Sie besitzen gemeinsam über 30 Billionen US-Dollar. Das entspricht in etwa 11 Prozent des weltweiten Vermögens. Ihr Lebensstil belastet das Klima enorm. Eine Studie untersuchte 20 Milliardär*innen und zeigt, dass diese im Schnitt 8.000 Tonnen CO₂ pro Jahr verursachen. Das sind fast 3.000-mal mehr als mit dem 1,5-Grad-Ziel vereinbar. Zum Vergleich: In den USA besitzen die drei reichsten Männer – Elon Musk, Jeff Bezos und Warren Buffett – zusammen so viel wie die ärmere Hälfte der US-Bevölkerung. Wer so viel besitzt, kann Veränderung bewirken – oder verhindern.

Auch in Deutschland ist der CO₂-Fußabdruck extrem ungleich. Die 1 Prozent der Bevölkerung mit dem größten Vermögen verursachten im Jahr 2019 durchschnittlich 83,3 Tonnen CO₂ pro Person. Das sind mehr als 15-mal so viel wie die ärmere Hälfte (5,4 Tonnen CO₂ pro Kopf). Selbst im Vergleich zur Mittelschicht, die mit 11,4 Tonnen CO₂ pro Person ebenfalls deutlich über dem klimafreundlichen Fußabdruck liegen, stößt das oberste Prozent siebenmal so viel aus. Nur 1 Prozent der Deutschen lebt klimakompatibel – der Handlungsbedarf ist groß.

First Class ins Klima-Desaster

Mit steigendem Einkommen wächst der CO₂-Fußabdruck und damit auch die vermeidbaren Emissionen. Flugreisen und Autofahrten verbrauchen besonders viel Energie und Ressourcen. In der EU zählen Flugreisen zu den klimaschädlichsten Konsumformen – und sie sind extrem ungleich verteilt. Bei den 1 Prozent der EU-Bevölkerung mit dem größten CO₂-Fußabdruck stammen rund 22,6 Tonnen CO₂ pro Jahr allein vom Fliegen. Das entspricht 41 Prozent ihres gesamten CO₂-Fußabdrucks. Weltweit zeigt sich das Ungleichgewicht ebenfalls: Nur 11 Prozent der Menschen sind jemals geflogen. Somit verursacht lediglich 1 Prozent der Bevölkerung die Hälfte der globalen Emissionen aus dem Luftverkehr.

Auch im Straßenverkehr zeigt sich die Ungleichheit: Teure Autos, hohe Spritverbräuche und lange Fahrstrecken sind vor allem in wohlhabenden Haushalten verbreitet. Reiche können zwar in energieeffiziente Produkte investieren, ihr hoher Konsum hebt den Klimavorteil jedoch wieder auf. Wer mehr Geld hat, kauft nicht nur ein sparsames Auto, sondern gleich mehrere.

Nicht nur Konsum schadet dem Klima, auch Investitionen verursachen Emissionen. Superreiche lenken durch ihr Vermögen klimaschädliche Industrien. Sie besitzen nicht nur Yachten, Privatjets und Luxusimmobilien, sondern investieren in fossile Energien und andere umweltzerstörende Industrien. Viele profitieren direkt von dieser Ungleichheit und haben ein Interesse daran, sie zu erhalten. Laut Oxfam (2023) verursacht jeder der 125 reichsten Milliardär*innen im Schnitt 3 Millionen Tonnen CO₂ pro Jahr. Das entspricht den Emissionen von einer Millionen Menschen aus den ärmeren 90 Prozent der Weltbevölkerung. Der finanzielle Einfluss der Milliardär*innen reicht aber noch weiter: Sie haben die Mittel, politische Entscheidungen und Medien zu beeinflussen – oft auf Kosten des Klimaschutzes. Besonders bezeichnend: Nur ein Milliardär hat in dem untersuchten Zeitraum in erneuerbare Energien investiert.

Grundbedürfnisse sollten kein Luxus sein – und Luxus kein Grundrecht

Fliegen, SUVs, Yachten: Wohlhabende Menschen, insbesondere in reichen Ländern, stoßen überdurchschnittlich viel CO₂ aus. Ihr Lebensstil ist oft geprägt von energieintensivem Luxus. Während ihre Emissionen steigen, fehlt ärmeren Menschen oft der Zugang zu Strom oder Heizung. Viele leben in Energiearmut. Nicht der Konsum an sich ist das Problem. Entscheidend ist, was und wie viel konsumiert wird.

Luxusgüter sind Konsumformen wie Flüge, SUVs und Fernreisen. Sie sind nicht notwendig zum Überleben. Nicht alle Menschen nutzen diese energieintensiven Güter im gleichen Ausmaß. Vor allem wohlhabende Haushalte konsumieren sie überdurchschnittlich oft. Das Problem ist, dass Luxusgüter und deren Konsum besonders hohe CO₂-Emissionen verursachen. Sowohl ihre Herstellung als auch Nutzung verbraucht sehr viel Energie und Ressourcen.

Fliegen ist eine der klimaschädlichsten Fortbewegungsarten, da große Mengen Kerosin verbrannt werden. Auch Autos, besonders große und leistungsstarke Modelle, verbrauchen viel fossile Energie und verursachen viele CO₂-Emissionen bei. Auch die Fahrzeugproduktion, Rohstoffgewinnung und der Straßenbau verursachen hohe Umweltkosten.

Wohnraum ist ein Grundbedürfnis, aber auch hier zeigt sich eine deutliche Ungleichheit im Ressourcenverbrauch. Millionen Menschen leben in beengten Verhältnissen oder ohne Dach über dem Kopf. Gleichzeitig verbrauchen wohlhabende Haushalte überdurchschnittlich viel Wohnfläche und Energie. Der Besitz von mehreren, oft weitläufigen Immobilien – seien es luxuriöse Hauptwohnsitze, weitläufige Zweitwohnsitze oder Feriendomizile – führt zu einem erheblich höheren Verbrauch von Ressourcen für Bau, Heizung, Kühlung und Instandhaltung. Große Häuser mit viel Wohnfläche pro Person erhöhen den CO₂-Ausstoß deutlich. Sie zeigen, wie ein Grundbedürfnis zum Luxusgut werden kann – mit hohen Umweltfolgen.

Grundgüter sind lebensnotwendige Produkte und Dienstleistungen. Dazu gehört ein Mindestmaß an Nahrungsmitteln, Wohnraum, Energie für Heizen und Strom sowie grundlegende Mobilität. Im Unterschied zu Luxusgütern bleibt der Verbrauch von Grundgütern stabil, selbst wenn die Preise steigen.

Ein Beispiel ist Strom: Alle Haushalte brauchen ihn für Licht, Kühlung oder Kochen, unabhängig vom Einkommen. Auch Heizen zählt dazu, besonders in kalten Regionen, wo es die Gesundheit schützt. Zum Grundbedarf zählen auch Alltagsfahrten, etwa zur Arbeit oder zur Versorgung von Angehörigen. Emissionen durch Grundgüter gelten als „notwendige Emissionen“. Zwischen notwendigem Konsum und Verschwendung gibt es einen fließenden Übergang. Alles was über darüber hinausgeht, zählt nicht mehr zum Grundbedarf, sondern zum Luxus.

Ein intersektionaler Blick auf Vermögen und Ungleichheit

CO₂-Ausstoß hängt nicht nur vom Einkommen ab. Auch andere soziale Ungleichheiten beeinflussen, wie viel eine Person konsumiert oder verbraucht. Ein intersektionaler Blick zeigt, wie Ungleichheiten zusammenwirken – etwa Geschlecht, Herkunft oder soziale Stellung. So wird sichtbar, wer besonders viele Emissionen verursacht und wer besonders stark unter der Klimakrise leidet.

Frauen, BIPoC (engl.: Black, Indigenous and People of Color) und andere marginalisierte Gruppen verursachen statistisch weniger Emissionen als weiße Männer. Weiße Männer sind in den einkommensstärksten Gruppen mit hohem CO₂-Ausstoß überrepräsentiert. Unter den 1.000 reichsten Milliardär*innen weltweit sind nur 124 Frauen – davon lediglich fünf Schwarze.

Männer verbrauchen in vielen Ländern mehr Energie als Frauen: In Deutschland rund 8 Prozent mehr, in Norwegen 6 Prozent, in Schweden sogar 22 Prozent. In anderen Regionen ist es oft nicht möglich, besonders klimaschädlich zu leben. Das sind keine bewussten Entscheidungen, sondern weil der Zugang zu Ressourcen fehlt. So haben beispielsweise Frauen in westafrikanischen Ländern oder durch das Kastensystem benachteiligte Gruppen in Indien deutlich weniger Zugang zu Energiedienstleistungen.

Was wäre, wenn wir eine gleichere Verteilung von Einkommen hätten?

Bedeutet mehr Wohlstand für alle zwangsläufig mehr Emissionen? Aktuelle Studien tendieren in eine andere Richtung. Eine gerechtere Einkommensverteilung würde den CO₂-Ausstoß nur leicht erhöhen – auch wenn weniger Menschen in Armut leben. Würde eine Milliarde Menschen der extremen Armut entkommen, stiegen die Emissionen nur um 1,6 bis 2,1 Prozent. Warum nur so wenig? Weil ihr zusätzlicher Konsum, so die Annahme, vor allem Grundbedürfnisse betrifft, die vergleichsweise wenig Emissionen verursachen.Gleichere Einkommen könnten die Emissionen der Reichsten deutlich senken, wenn weniger Luxus konsumiert wird.

Weniger Ungleichheit bedeutet keine Mehrbelastung fürs Klima – sondern mehr Gerechtigkeit und mehr Möglichkeiten für wirksamen Klimaschutz.

Eine gerechtere Verteilung von Einkommen und Vermögen würde den Konsum grundlegend verändern.

Statt in Yachten oder Fernreisen würden mehr Menschen in Wohnen, Nahrung und Mobilität investieren. Kurzfristig kann der Energieverbrauch leicht ansteigen – langfristig fällt der Umstieg auf umweltfreundliche Lösungen leichter. Produkte für den Grundbedarf lassen sich klimafreundlicher herstellen als Luxusgüter wie Flugreisen oder Kreuzfahrten.

Bei gerechterer Einkommensverteilung würden möglicherweise weniger Menschen versuchen, den Lebensstil der Reichen zu kopieren. Heute ist das häufig der Fall: Viele aus der Mittelschicht kaufen große Autos oder machen Fernreisen – weil es als Statussymbol gilt. Das erhöht die Emissionen, vor allem wenn solche Käufe über Kredite oder mehr Arbeit finanziert werden. Gerechtere Einkommen könnten den Statusdruck mindern und den Konsum energieintensiver Güter senken.

Ebenso könnte ein Wertewandel Emissionen senken, beispielsweise wenn Glück und Erfolg neu definiert werden. Wohlstand ließe sich neu denken - nicht als Status, sondern als Verbundenheit mit anderen Menschen oder in der Möglichkeit sich gegenseitig zu helfen.

Viele Innovationen richten sich heute an Wohlhabende, die sich neue Technologien leisten können. Damit neue Produkte günstiger und breit verfügbar werden, braucht es eine Nachfrage besonders aus der Mittelschicht. Fehlt diese Kaufkraft, bleibt die Produktion klein und teuer. Gleichzeitig fließen Investitionen eher in teure Luxusprodukte, die oft besonders viele Emissionen verursachen. Eine gleichere Einkommensverteilung würde nachhaltige Technologien schneller und breiter nutzbar machen.

In ungleichen Gesellschaften sinkt oft das Vertrauen in Institutionen und das Miteinander. Gemeinsame Lösungen zu finden ist dort schwerer. Das betrifft auch den Klimaschutz: Wer sich unrecht behandelt fühlt, lehnt Maßnahmen eher ab. Mehr sozialer Zusammenhalt macht es einfacher, Klimapolitik zu beschließen und gemeinsam umzusetzen.

Menschen mit viel Geld können politische Entscheidungen stärker beeinflussen. Oft passiert das im eigenen wirtschaftlichen Interesse, mit Konsequenzen für Klimaschutz. Reiche Unternehmen und Investoren verdienen an fossilen Energien – und bremsen Klimapolitik, um ihre Profite zu sichern. Eine gerechtere Einkommensverteilung könnte dazu beitragen, dass Klimaschutz nicht den Interessen einiger weniger dient, sondern der gesamten Gesellschaft zu Gute kommt.

Klimaschutz ist Teamarbeit – und jede*r kann einen Beitrag leisten

Klimaschutz beginnt nicht erst in der Politik, sondern auch im Alltag. Jede Entscheidung hat Auswirkungen, ob beim Wohnen, Essen, Reisen oder Investieren. Menschen mit hohem Einkommen – besonders in reichen Ländern – haben meist einen deutlich höheren CO₂-Fußabdruck als das Klima langfristig verkraftet.

Hohe Einkommen bringen Verantwortung – und die Möglichkeit, wirksam zu handeln.

Besserverdienende können klimaschädlichen Luxus reduzieren: weniger Flüge, kleinere Wohnflächen, kein Zweit- oder Drittwagen. Stattdessen lässt sich Geld sinnvoll einsetzen, beispielsweise für klimafreundliche Alternativen, für Investitionen in nachhaltige Unternehmen oder zur Unterstützung von Projekten, die Klimagerechtigkeit fördern. Auch politisches Engagement zählt. Wer durch Geld, Reichweite oder Netzwerke mehr Einfluss hat, sollte ihn nutzen. Genau dort beginnt echter Wandel.

Auch jenseits der Superreichen liegt der Durchschnittsverbrauch über dem, was das Klima verkraftet. Gerade in reichen Ländern lohnt es sich, den eigenen Lebensstil zu hinterfragen.

Studien zeigen: In Ländern wie Deutschland können private Entscheidungen viel CO₂ einsparen. Wer klimafreundlich leben kann, leistet einen wichtigen Beitrag – besonders wenn die Politik solche Entscheidungen unterstützt. Weniger Fliegen, bewusster essen, klimafreundlich wohnen und nachhaltiger unterwegs sein spart jährlich mehrere Tonnen CO₂. Individuelles Handeln ersetzt keine Politik, ist aber ein zentraler Teil davon. Und wirksam, wenn viele mitmachen.

Politik in der Verantwortung: Veränderung braucht klare Regeln

Klimaschutz braucht mehr als Appelle an Einzelne. Es braucht klare politische Entscheidungen und tiefgreifende Veränderungen in Wirtschaft und Gesellschaft. Der Fokus muss auf den reichen Ländern und besonders vermögenden Gruppen liegen, denn dort entstehen die höchsten Emissionen. Gerechtigkeit in einer Welt mit begrenzten Ressourcen heißt: Alle sollen genug haben – aber niemand sollte auf Kosten aller übermäßig verbrauchen.

Dafür muss sich die Klimapolitik ändern. Übermäßiger, klimaschädlicher Konsum – etwa durch Flugreisen, große Autos oder Yachten – sollte stärker besteuert oder reguliert werden. Gleichzeitig kann das Geld genutzt werden, um lebenswichtige Dinge wie Nahrung, Energie oder Mobilität für alle sicher und klimafreundlich bereitzustellen. Kaum regulierte Bereiche wie der Flugverkehr gehören endlich ins Zentrum der Klimapolitik.

Strukturelle Veränderungen sind entscheidend, damit Menschen überhaupt klimafreundlich leben können. Allein der Ausbau erneuerbarer Energien reicht nicht. Es braucht auch einen schnellen und konsequenten Ausstieg aus fossilen Energien – in Deutschland spätestens bis 2035. Gleichzeitig muss eine klimaneutrale Grundversorgung aufgebaut werden. Wichtig ist bezahlbarer ÖPNV, energiesparende Wohnungen und eine gute Fahrradinfrastruktur, unabhängig vom Einkommen.

Ein zentrales Problem bleibt die Macht großer Konzerne: Sie blockieren seit Jahren Maßnahmen, die ihren Interessen widersprechen – vor allem im fossilen Sektor. Teilweise streuten sie gezielt Zweifel am Klimawandel. Gerechte Klimapolitik heißt daher auch: wirtschaftliche Macht begrenzen und Demokratie stärken.

Zeit für Veränderung?

So gelingt gerechter Klimaschutz:

Konsum bewusster gestalten: Jede*r kann im Alltag CO₂ sparen, beispielsweise durch weniger Fliegen, kleinere Wohnflächen, klimafreundliche Ernährung und nachhaltige Mobilität. Besonders Menschen mit hohem Einkommen oder großem CO₂-Fußabdruck tragen Verantwortung: Sie müssen ihren klimaschädlichen Luxuskonsum einschränken.

Politik mit klaren Regeln: Klimaschutz darf nicht allein auf Einzelne abgewälzt werden. Es braucht klare Gesetze und Grenzen für übermäßigen Konsum, höhere Abgaben auf klimaschädliche Aktivitäten und einen schnellen Ausstieg aus fossilen Energien. Reiche Länder und Vermögende müssen dabei im Fokus stehen.

Strukturen für klimafreundliches Leben: Menschen können nur nachhaltig handeln, wenn die Rahmenbedingungen stimmen. Dazu gehören ein bezahlbarer Nahverkehr, energiesparende Wohnungen und sichere Radwege – unabhängig vom Einkommen.

Wirtschaftliche Macht begrenzen: Große Konzerne blockieren seit Jahren wirksame Maßnahmen. Echte Klimapolitik bedeutet, diesen Einfluss zu beschränken und demokratische Entscheidungen zu stärken.

Tiefer einsteigen ins Thema Transformation

Was ist Klimagerechtigkeit?

Die Erderwärmung und ihre zerstörerischen Folgen betreffen den gesamten Planeten. Doch manche Menschen und Regionen trifft es härter und häufiger als andere. Insbesondere wirtschaftlich ärmere Bevölkerungsgruppen, ethnische Minderheiten und Frauen sind benachteiligt, wie Studien verdeutlichen.

Sozial-ökologische Transformation

Als Gesellschaft befinden wir uns im ständigen Wandel – oft, ohne es überhaupt zu merken. Die sozial-ökologische Transformation setzt aber auf einen ganz bewussten Wandel, der eine nachhaltige Zukunft sichern soll, in der unsere Gesellschaft gerecht und unsere Umwelt gesund ist.

Klimaschulden und Finanzgerechtigkeit

Viele Länder im Globalen Süden sitzen in einer Schuldenfalle. Verschärft wird ihre Finanzkrise durch den fortschreitenden Klimawandel. Den finanziellen Staatsschulden des Globalen Südens stehen die historischen Klimaschulden des Globalen Nordens gegenüber – denn dieser ist Hauptverursacher der Erderwärmung.

Diese Seite entstand im Rahmen des BNE-Projekts „Umdenken & Anpacken - Transformation für eine lebenswerte Zukunft? Ja, bitte!“. Dieses Bildungsprojekt wird gefördert durch die Stiftung Umwelt und Entwicklung Nordrhein-Westfalen und ENGAGEMENT GLOBAL mit Mitteln des BMZ.

Wir danken Globetrotter Ausrüstung für die Unterstützung des Projekts von 2025 bis 2027 mit dem Naturbonus.

Du hast noch Fragen? Wir helfen dir gerne weiter!

OroVerde - Die Tropenwaldstiftung

+49 228 24290-0

info[at]oroverde[dot]de

Bildnachweise: US-Dollar in Glas - Unsplash Plus (Header), Unsplash Plus (Geldpakete, Passagierflugzeug, Nahverkehr), OroVerde - A. Wolf (Infografik zum Zusammenhang Vermögen und Emissionen)

Letzte Überarbeitung: 02.07.2025

Hier geht es zu den Quellen dieser Seite.