Einen Schuss Milch in den Kaffee, Butter aufs Brot und Käse obendrauf: Das klingt eigentlich nicht gerade nach Klimasünde. Doch Milchprodukte belasten die Umwelt stärker als viele denken. Milch, Butter und Käse haben zusammen mit Fleischprodukten den größten ökologischen Fußabdruck von allen Lebensmitteln.

Mit grünen Wiesen und glücklich grasenden Kühen hat die moderne Milchindustrie nur noch sehr wenig zu tun. Methanemissionen, hoher Wasserverbrauch und riesige Monokulturen für Futtermittel sind nur einige der Faktoren, die aus Milch längst ein Klima- und Umweltproblem gemacht haben. Um umfassenden und wirksamen Klimaschutz zu betreiben, müssen wir nicht nur unser Konsumverhalten ändern, sondern den Molkereisektor nachhaltig umgestalten.

Fakten zum Thema Milch, Umwelt und Klima

Rund 4,3 Prozent der deutschen Treibhausgasemissionen aus dem Jahr 2024 stammten von Molkereikonzernen.

Eine Milchkuh stößt im Schnitt täglich 330 Gramm des Treibhausgases Methan aus. Diese Menge Methan hat etwa dasselbe Erwärmungspotential wie die Emissionen, die eine 220 Kilometer lange Autofahrt verursacht.

Eiweißreiches Futter wird häufig aus Soja hergestellt, für dessen Anbauflächen Tropenwälder und andere Ökosysteme zerstört werden.

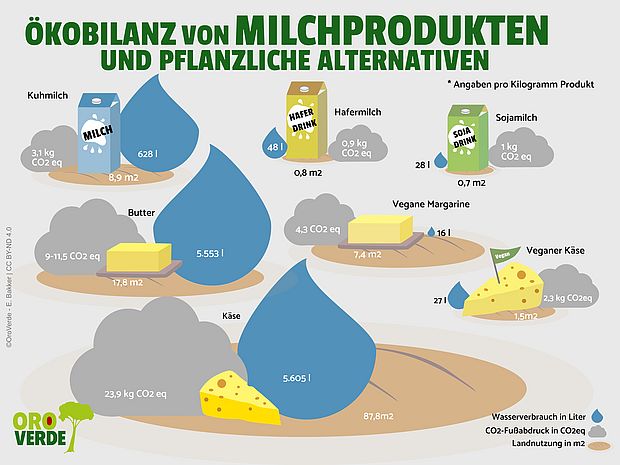

Von allen Kuhmilchprodukten hat Käse den größten ökologischen Fußabdruck. Seine Herstellung verursacht rund 24 Kilo CO2-Äquivalente, verbraucht 5.553 Liter Wasser und beansprucht fast 89 Quadratmeter Land.

Pflanzliche Alternativprodukte wie Hafer- und Sojamilch haben einen sehr viel geringeren ökologischen Fußabdruck als tierische Milchprodukte.

Gewaltiger Appetit: Deutsche essen rund 74 Kilo Milchprodukte im Jahr

Deutschland ist EU-weit an der Spitze der Milchproduktion, weltweit wird es nur von den USA, Indien und Russland übertroffen. Rund 34 Millionen Tonnen Kuhmilch wurden laut der Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) im Jahr 2023 hierzulande von 3,8 Millionen Kühen produziert. Mit dieser gewaltigen Menge könnten mehr als 13.200 olympische Schwimmbecken gefüllt werden. Damit ist Kuhmilch eines der am meisten produzierten Agrarprodukte Deutschlands.

Menschen in Deutschland trinken jährlich im Schnitt etwa 45 Liter Milch und essen knapp 24 Kilo Käse, 5,3 Kilo Butter, Joghurt und andere Milchprodukte. Zusammengerechnet also knapp 74 Kilogramm Milcherzeugnisse, die jede*r Deutsche jährlich konsumiert. Mit seiner hohen Produktion kann Deutschland nicht nur den eigenen Bedarf an Milchprodukten decken. Etwa die Hälfte der deutschen Rohmilch wird exportiert; in verarbeiteter Form, wie etwa H- und Vollmilch, Milchpulver, Butter, Joghurt und Käse.

In Deutschland geht der Milchkonsum seit ein paar Jahren leicht zurück, da immer mehr Menschen sich für pflanzliche Alternativen entscheiden. Weltweit wächst der Molkereisektor allerdings kontinuierlich. Das hängt nicht nur mit der wachsenden Weltbevölkerung, sondern auch mit einer Veränderung der weltweiten Ernährungskulturen zusammen. Denn in einigen Ländern, in denen traditionell eher wenige Milchprodukte konsumiert werden, entwickeln immer mehr Menschen einen Appetit auf dieses Tierprodukt.

Viehhaltung mit Folgen: Hohe Emissionen aus dem Milchsektor heizen den Klimawandel an

In Deutschland waren Molkereiunternehmen 2024 für rund 28 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente verantwortlich. Das entspricht rund 4,3 Prozent der gesamten Treibhausgasemissionen, die in dem Jahr in Deutschland freigesetzt wurden. Ähnliche Zahlen wurden auch für den globalen Durchschnitt festgestellt. Ein großer Teil der Emissionen aus dem Molkereisektor, zwischen 30 und 39 Prozent, ist auf das Treibhausgas Methan zurückzuführen. Methan entsteht bei der Verdauung der Kühe und wird durch ihre Rülpser und ihren Mist ausgestoßen. Dieses Treibhausgas wirkt enorm klimaerwärmend. Zwar verschwindet es wieder schneller aus der Atmosphäre als CO2, wirkt dafür aber 28 mal so stark. Eine Milchkuh stößt täglich bis zu 330 Gramm Methan aus. Diese Menge hat in etwa dasselbe Erwärmungspotential wie die Emissionen einer 220 Kilometer langen Autofahrt, wenn man das globale Erwärmungspotential für einen Zeitraum von zwanzig Jahren betrachtet.

Die Milchkühe produzieren ebenfalls N2O, auch als Distickstoffmonoxid oder Lachgas bekannt. Lachgas ist sogar 265-mal so klimaschädlich wie CO2 und macht zwischen 17 und 22 Prozent aller Treibhausgasemissionen in der globalen Milchproduktion aus.

Die Milchproduktion verbraucht große Mengen an Wasser

Milchprodukte haben außerdem einen erheblichen Wasserfußabdruck. Das liegt nicht nur daran, dass eine Milchkuh täglich etwa 100 Liter Wasser trinken muss. Der größere Verbrauchsfaktor geht tatsächlich auf die Ernährung der Kühe zurück. Rund 98 Prozent des Wasserfußabdrucks von einem Liter Milch gehen auf den Anbau von Futterpflanzen wie Mais, Getreide oder Soja zurück. Ein weiterer Faktor, der in den Wasserfußabdruck mit einspielt, ist der Wasserverbrauch und die Verschmutzung während der Weiterverarbeitung der Rohmilch. Weil für Milchprodukte wie Käse oder Butter viel Milch benötigt wird, haben diese Produkte einen entsprechend höheren Fußabdruck.

Warum geben Kühe so viel Milch?

Kühe geben nicht einfach so von alleine Milch. Genau wie beim Menschen und anderen Säugetieren produzieren Kühe nur Milch, wenn sie Nachwuchs versorgen müssen. Die Kuhmilch enthält alles, was ein junges Kälbchen braucht. Damit Kühe ständig Milch geben, werden sie in der modernen Landwirtschaft jedes Jahr künstlich geschwängert. Nachdem die Kuh das Kälbchen zur Welt gebracht hat, werden Mutter und Kind voneinander getrennt, damit die Milch verkauft werden kann. Die Kälber werden oft mit Milchersatzprodukten herangezogen. Für etwa zehn Monate bis nach der Geburt produziert die Kuh Milch. Kalorien- und eiweißreiches Kraftfutter und selektive Züchtung ermöglichen eine extrem gesteigerte Milchproduktion: Bis zu 30, manchmal sogar 40 Liter kann eine Kuh in ihrer Hochleistungsphase täglich geben. Das ist weitaus mehr Milch als von der Natur vorgesehen – denn ein Kälbchen braucht nur etwa 5 Liter Milch am Tag. Nur ein paar Wochen nach der Geburt wird die Kuh wieder künstlich besamt.

Für Kraftfutter werden Tropenwälder und Savannen zerstört

Um die Milchkühe zu ernähren, werden in Deutschland vor allem Mais, Getreide und Raps angebaut. Doch diese Futterpflanzen alleine reichen nicht aus, um eine intensive Milchproduktion der Kühe zu erreichen – ihnen fehlt das Eiweiß. Deshalb wird häufig proteinreiches Soja in das Kraftfutter gemischt, damit sie schnell wachsen und viel Milch produzieren. Die bayrische Landesanstalt für Landwirtschaft empfiehlt pro Milchkuh rund 1,5 Kilogramm Soja am Tag. Bei 3,67 Millionen Milchkühen, die 2024 in Deutschland gehalten wurden, ergibt sich so eine gewaltige Menge, die benötigt wird.

Weil Deutschland das Soja nicht selbst in den notwenigen Mengen anbauen kann, werden riesige Mengen von Soja aus Brasilien und den USA importiert. Doch die Nachfrage nach Soja hinterlässt ihre Spuren in den Anbaugebieten. Um Platz für den Anbau der eiweißreichen Futterpflanze zu schaffen, werden häufig natürliche Ökosysteme zerstört – darunter tropische Wälder und Feuchtsavannen. Hierdurch werden nicht nur wertvolle Kohlenstoffsenken zerstört, sondern auch im Boden und in der Biomasse gespeichertes CO2 freigesetzt, was den Klimawandel weiter vorantreibt. Auch für die Biodiversität und die natürlichen Wasserkreisläufe, die für den Erhalt des Ökosystems unverzichtbar sind, bedeutet die Entwaldung für Soja einen zerstörerischen Eingriff.

Giftiges Grundwasser, versauerte Böden: Die buchstäblich „beschissenen“ Folgen der Kuhhaltung

Kühe sind große und schwere Tiere. Sie müssen dementsprechend nicht nur viel Nahrung und Wasser zu sich nehmen, sondern scheiden auch Urin und Mist in enormen Mengen aus. Eine Kuh produziert jeden Tag etwa 37 Kilogramm Kuhfladen. Theoretisch ist Kuhmist ein sehr guter Dünger – doch in der konventionellen Landwirtschaft wird er in riesigen Mengen auf Feldern abgeladen und sickert oftmals ins Grundwasser. Ein Milchbetrieb mit etwa 200 Rindern produziert in etwa so viel stickstoffhaltiges Abwasser wie eine kleine Stadt mit bis zu 10.000 Einwohner*innen. Das Grundwasser sowie der Boden und umliegende natürliche Gewässer werden durch den zugeführten Stickstoff mit Nährstoffen überversorgt. Diesen Vorgang nennt man Eutrophierung. Eine Folge ist auch die Versauerung von Wasser und Böden. Dadurch werden nicht nur aquatische Ökosysteme, sondern auch das Trinkwasser belastet, was auch für Menschen in ländlichen Gegenden sehr schwere gesundheitliche Folgen haben kann.

Auch das Gas Ammoniak, das vor allem in der Landwirtschaft freigesetzt wird, stellt eine Umweltbelastung dar. Ammoniak entsteht, wenn sich Kot und Urin vermischen. Ammoniak ist zwar kein Treibhausgas, kann aber in der Natur enorme Schäden anrichten. Das Gas reagiert chemisch zu Ammoniumsalzen, die mit dem Wind über weite Strecken transportiert werden können. Über Regen, Tau oder Nebel gelangen sie schließlich in Böden und Gewässer. Dort können sie ebenfalls zu einer Eutrophierung führen, oder aber Einfluss auf den Säurehaushalt nehmen. Manche Pflanzen können dadurch sogar absterben. Auch auf die menschliche Gesundheit kann sich Ammoniak negativ auswirken, denn es begünstigt die Bildung von Feinstaub.

Nachhaltige Alternativen: Hafermilch und andere Pflanzenprodukte sparen Emissionen und Wasser

Pflanzliche Alternativen haben einen weitaus geringeren ökologischen Fußabdruck als tierische Milchprodukte. Das liegt daran, dass keine „Umwege“ über das Tier gemacht werden, sondern die Pflanzen direkt für den menschlichen Verzehr verarbeitet werden. Dadurch werden Emissionen und Landnutzungsänderungen vermieden, Wasser eingespart und auch die Gesundheit von Böden geschützt.

Ein Liter Kuhmilch zum Beispiel verursacht laut einer umfassenden Studie der Wissenschaftler Poore und Nemecek (2018) im globalen Durchschnitt 3,1 Kilogramm CO2eq und verbraucht 628,2 Liter Wasser sowie 8,95 Quadratmeter Land. Das sind 3,5-mal so viele Treibhausgase, 13-mal so viel Wasser und etwa 12-mal so viel Land wie bei der Herstellung von einem Liter Hafermilch verursacht und beansprucht werden. Auch andere pflanzliche Milchalternativen wie etwa Sojamilch und Reismilch sind um ein Vielfaches umweltfreundlicher als tierische Milch.

Starker Wettbewerb im Milchsektor schadet Betrieben, Umwelt und Tier

Der harte Wettbewerb im Milchsektor zwingt die Bäuer*innen und Betriebe dazu, sich ständig preislich zu unterbieten. Dadurch werden sie zu immer niedrigeren Produktionskosten gezwungen – dafür bezahlen allerdings Umwelt, Tierwohl und auch die Landwirt*innen selbst. Kleine Höfe müssen entweder expandieren oder aufgeben. Stattdessen werden industrielle Großställe zur Norm, die tausende von Kühen halten und auf maximale Effizienz und Massenproduktion ausgerichtet sind. Häufig erinnern sie eher an eine Fabrik als an einen Bauernhof. Nur etwa ein Drittel der in Deutschland gehaltenen Kühe wird im Sommer auf die Weide gelassen. Der Großteil des Milchviehs wird ganzjährig in Stallungen, teilweise auch in Anbindehaltung gehalten.

Zeit für Veränderung

Was muss geschehen, um die Milchwirtschaft nachhaltiger zu gestalten?

Die derzeitige Landwirtschaft belastet die Umwelt enorm – doch gleichzeitig bietet sie riesige Chancen, um unsere Welt nachhaltiger zu gestalten. Es gibt viele Ansatzpunkte, um den Einfluss der Milchwirtschaft auf Umwelt und Klima zu reduzieren. Dazu gehören zum Beispiel eine Anpassung des Tierfutters, Änderungen der Haltungsmethoden und eine gemäßigtere Produktion.

Anpassung der Ernährung und Haltung der Kühe: Aktuelle Studien erforschen, wie erreicht werden kann, dass Kühe weniger Methan ausstoßen. So können zum Beispiel die Zugabe von Algen und ätherischen Ölen die Methanproduktion reduzieren, wie eine 2022 veröffentlichte Studie zeigt. Auch eine Änderung der Kuhhaltung kann sich positiv auswirken. Werden Kühe auf Weiden gehalten, wird nicht nur landwirtschaftliche Fläche für die Viehfutterproduktion gespart, sondern auch die regionale Biodiversität angeregt. Die Weidehaltung ist außerdem weitaus artgerechter.

Politische und wirtschaftliche Maßnahmen: Die Politik muss entsprechende Weichen stellen, um eine Umgestaltung des Milchsektors für alle Betriebe erschwinglich und attraktiv zu machen. Ein Werkzeug dafür können Subventionsreformen darstellen, die nachhaltige Landwirtschaft unterstützen. Gleichzeitig könnte eine Anhebung der Milchpreise die Betriebe wirtschaftlich entlasten. Sie wären nicht mehr gezwungen, auf einem unhaltbar hohen Niveau zu produzieren, um wettbewerbsfähig zu bleiben.

Umorientierung im Konsum: Jede*r Einzelne kann einen wichtigen Beitrag durch einen bewussten und nachhaltigen Konsum leisten. Das bedeutet zum Beispiel, insgesamt weniger und nur noch Milchprodukte aus nachhaltiger Produktion zu kaufen oder sich zu mehr pflanzlichen Produkten wie Hafermilch oder Sojajoghurt umzuorientieren. Hier kann auch die Gastronomie wichtige Trends setzen, indem sie attraktive pflanzliche Alternativen zu Milchprodukten anbietet.

Tiefer einsteigen ins Thema Umwelt und Ernährung

Fleischkonsum und Soja: Der Zusammenhang zwischen Tierprodukt und Tropenwald

Für viele Menschen gehören Fleisch und andere Tierprodukte zu fast jeder Mahlzeit dazu. Doch die Erzeugung tierischer Produkte hat weitreichende Folgen. Denn für das Futter der Nutztiere wird in rauen Mengen Soja angebaut.

Rettet Veganismus das Klima?

Eine vegane Ernährung schützt das Klima stärker als jede andere persönliche Entscheidung. Wissenschaftliche Studien beweisen das eindeutig. Aber was verbindet unsere Ernährung mit dem Klimaschutz?

Fleischersatzprodukte – eine nachhaltige Alternative?

Fleischersatzprodukte eroberten in den letzten Jahren die Regale der großen Supermärkte. Aus dem Nischenprodukt ist ein Massenmarkt geworden. Doch wie gesund und nachhaltig sind die Fleischalternativen?

Diese Seite entstand im Rahmen des BNE-Projekts „Umdenken & Anpacken - Transformation für eine lebenswerte Zukunft? Ja, bitte!“. Dieses Bildungsprojekt wird gefördert durch die Stiftung Umwelt und Entwicklung Nordrhein-Westfalen und ENGAGEMENT GLOBAL mit Mitteln des BMZ.

Du hast noch Fragen? Wir helfen dir gerne weiter!

OroVerde - Die Tropenwaldstiftung

+49 228 24290-0

info[at]oroverde[dot]de

Bildnachweise: ©Pexels (Titelbild), ©OroVerde - E. Bakker (beide Infografiken).

Informationen zu der Infografik „Ökobilanz von Milchprodukten und pflanzliche Alternativen“: Die Zahlen zu Kuhmilch, Käse, Hafermilch und Sojamilch beziehen sich auf Poore and Nemecek (2018). Die Zahlen zu veganem Käse und veganer Margarine beziehen sich explizit auf Violife-Produkte, wie in der Violife Quantis LCA Technical Summary (2022). Die Zahlen für Butter setzen sich für den Wasserfußabdruck auf die Studie von Mekonnen und Hoekstra (2012), für die Landnutzung aus Veröffentlichungen der Dairy Federations IDF (2015) und der European Dairy Association (2016) zusammen und für den CO2-Fußabdruck aus einer Studie des IFEU (2020).

Eine vollständige Liste aller verwendeten Quellen gibt es hier.