Gesunde Ökosysteme bilden die Grundlage für Nahrungsmittelproduktion, Klimaregulierung und das Abpuffern extremer Wetterereignisse. Bei der ökosystembasierten Anpassung an die Klimakrise (Ecosystem-based Adaptation, EbA) geht es darum, die für die Menschen notwendigen Leistungen der Ökosysteme trotz Klimawandels langfristig zu erhalten und dessen fatale Folgen abzumildern.

Klimakrise: der Mensch muss sich anpassen

Das Klima hat schon immer die Lebensweise von Menschen beeinflusst. Es bestimmt beispielsweise, wie man sich kleidet, wie Häuser gebaut werden und welche Nahrungsmittel genutzt werden können. Auf verschiedenste Art und Weise passt sich der Mensch schon immer an die klimatischen Bedingungen an. Doch um mit den aktuellen, von Menschen verursachten klimatischen Veränderungen umgehen zu können, sind neue, schnelle Wege der Anpassung notwendig. Die katastrophalen Folgen erfordern zügiges und konkretes Handeln beim Klimaschutz und bei der Anpassung an den Klimawandel. Also müssen weltweit innovative Strategien entwickelt werden, die einfach übertragen, angepasst und angewendet werden können, um mit den Folgen des Klimawandels leben zu können. Gemessen an Größe, Komplexität, Unvorhersehbarkeit und Zeitdruck, scheint diese Aufgabe fast unlösbar.

Natur als Partner - Ökosystemdienstleistungen nachhaltig nutzen

Doch eine mögliche Antwort ist viel einfacher als gedacht, unser stärkster Verbündeter in der Klimakrise ist die Natur selbst. Wir müssen für und mit der Natur arbeiten anstatt gegen sie. Dieser naturverbundene Ansatz, der auf eine Anpassung des Menschen an den Klimawandel gerichtet ist, nennt sich in der Fachwelt „Ökosystembasierte Anpassungen“.

Das Ziel ist es, durch die Nutzung von Biodiversität und Ökosystemdienstleistungen als Teil einer umfassenden Anpassungsstrategie, den Menschen zu helfen, sich an die aktuellen und zukünftigen negativen Auswirkungen des Klimawandels anzupassen.

Die vielfältigen Maßnahmen umfassen den Erhalt, die Wiederherstellung und die nachhaltige Nutzung von Ökosystemen, um die Widerstandsfähigkeit gegenüber den Folgen des Klimawandels zu erhöhen. Konkret können das beispielsweise

- Aufforstung,

- Bodenverbesserung,

- Agroforstsysteme oder

- landwirtschaftlich angepasste Produktionstechniken sein.

Langfristig mindern intakte Ökosysteme die Auswirkungen von Extremwetterereignissen und ermöglichen den Erhalt der vielfältigen Dienstleistungen der Natur, wie beispielsweise Wasser- und Klimaregulierung, Luftreinhaltung und der Produktion von Nahrungsmitteln.

Von grau zu bunt

Bisher wird vor allem mit herkömmlichen Maßnahmen, die auch graue Infrastruktur genannt werden, gegen die Auswirkungen des Klimawandels gearbeitet. Zur grauen Infrastruktur zählen etwa Wellenbrecher und Dämme gegen Hochwasser, oder Klimaanlagen gegen Hitzewellen. Im Gegensatz zu grauen Maßnahmen sind die meisten ökosystembasierten Anpassungen kosteneffizienter, langlebiger und haben vielfältige Zusatznutzen. Infrastrukturmaßnahmen, wie beispielsweise Aufforstung, Begrünung in Städten und Vernetzung von Ökosystemen, schützen das Klima, fungieren als Kohlenstoffspeicher und tragen zum Erhalt der Biodiversität bei. Außerdem haben sie einen hohen ästhetischen Wert, dienen als Erholungsräume und fördern somit Gesundheit und Wohlbefinden der Bevölkerung.

Folgen des Klimawandels und Beispiele für ökosystembasierte Anpassungen

Bewohnte oder landwirtschaftlich genutzte Flächen werden häufig entwaldet und intensiv genutzt. Intensive Flächennutzung ist oft mit der Versiegelung des Untergrunds, einer Begradigung, oft sogar mit einer Betonierung verbunden. Niederschlag, vor allem Starkregen, kann von versiegelten oder sehr trockenen Böden kaum gespeichert werden und fließt daher sehr schnell ab. Das überschüssige Regenwasser überschwemmt Landschaften, Flüsse, erodiert den Boden und kann Schlammlawinen auslösen.

Intakte Binnenökosysteme, wie Wälder und Feuchtgebiete, können die Auswirkungen von Starkregen und Überschwemmungen verringern, indem sie Regenwasser aufnehmen und speichern. Nachhaltige Bewirtschaftung und Wiederherstellung von verschiedensten Ökosystemen schützt vor Überschwemmungen, Erosion und Schlammlawinen. Eine intakte Vegetation stabilisiert Hänge und erhält die Bodenfruchtbarkeit für die Landwirtschaft langfristig. Auch die Renaturierung von Flüssen und das Einrichten von Überschwemmungsgebieten schützt die Menschen und fördert die Biodiversität.

Extreme Hitzeereignisse sind besonders in Städten besorgniserregend. Der Wärmeinseleffekt, bei dem die Temperaturen in der Stadt höher sind als in den umliegenden ländlichen Gebieten, führt zu einem Anstieg der hitzebedingten Morbidität und Mortalität. Die Erhaltung von natürlichen Systemen und städtischen Grünflächen wie Parks und Gärten kann Kühlungsvorteile bieten. Die Begrünung von Fassaden und Dächern hilft ebenfalls dabei, extreme Temperaturen abzuschwächen. Diese grüne Infrastruktur in Städten verbessert die Luftqualität, trägt zum Klimaschutz bei und fördert die lokale Biodiversität. Viele herkömmliche Maßnahmen zur Abkühlung, wie zum Beispiel Klimaanlagen und Ventilatoren, verstärken hingegen durch ihren Energieverbrauch langfristig den Klimawandel und seine Folgen.

Durch den Klimawandel verstärkte Dürreperioden verursachen Wasserknappheit, Ernteausfälle und Waldbrände. Intakte Ökosysteme können Wasserquellen schützen und die fatalen Folgen von lang anhaltenden Trockenzeiten mindern. Gesunde Wälder funktionieren wie Schwämme, sie absorbieren Wasser und speichern Grundwasservorräte, auf die Menschen und Tiere zugreifen können. Neben Zugang zu Wasser bieten intakte Wälder auch die Möglichkeit für Agroforstsysteme und Waldgärten. Diese können, trotz Ernteausfällen in der kommerziellen Landwirtschaft, die lokale Bevölkerung mit Lebensmitteln versorgen. Sie bieten auch eine Reihe weiterer Vorteile, wie Wasserfilterung, Bereitstellung von Rohstoffen sowie Kohlenstoffbindung. Künstliche Bewässerung aus Grundwasser von Flüssen oder Seen ist hingegen energieaufwändig und kann zu Wasserengpässe führen.

Der ansteigende Meeresspiegel, Überschwemmungen und Sturmfluten können ganze Landstriche zerstören, wenn sie ungebremst auf das Festland treffen. Gesunde Küstenökosysteme wie Mangrovenwälder, Korallenriffe und Küstenmarschland fungieren als physische Puffer, die überschüssiges Wasser zurückhalten, Wellenenergie ableiten und Küstenlinien stabilisieren. Ihre Artenvielfalt sichert das Überleben von Milliarden von Menschen, die auf Fisch als ihre Haupteinkommensquelle angewiesen sind. Salzwiesen, Mangroven und Seegräser sind darüber hinaus für ihre Rolle als Kohlendioxidsenken anerkannt. Besonders Küstenfeuchtgebiete speichern erhebliche Mengen Kohlendioxid aus der Atmosphäre. Graue Infrastrukturen wie Mauern, Deiche und Wellenbrecher hingegen sind extrem kostspielig, wartungsbedürftig und bieten kaum Lebensraum für verschiedene Arten.

Projekte in denen wir Ökosystembasierte Anpassungen nutzen

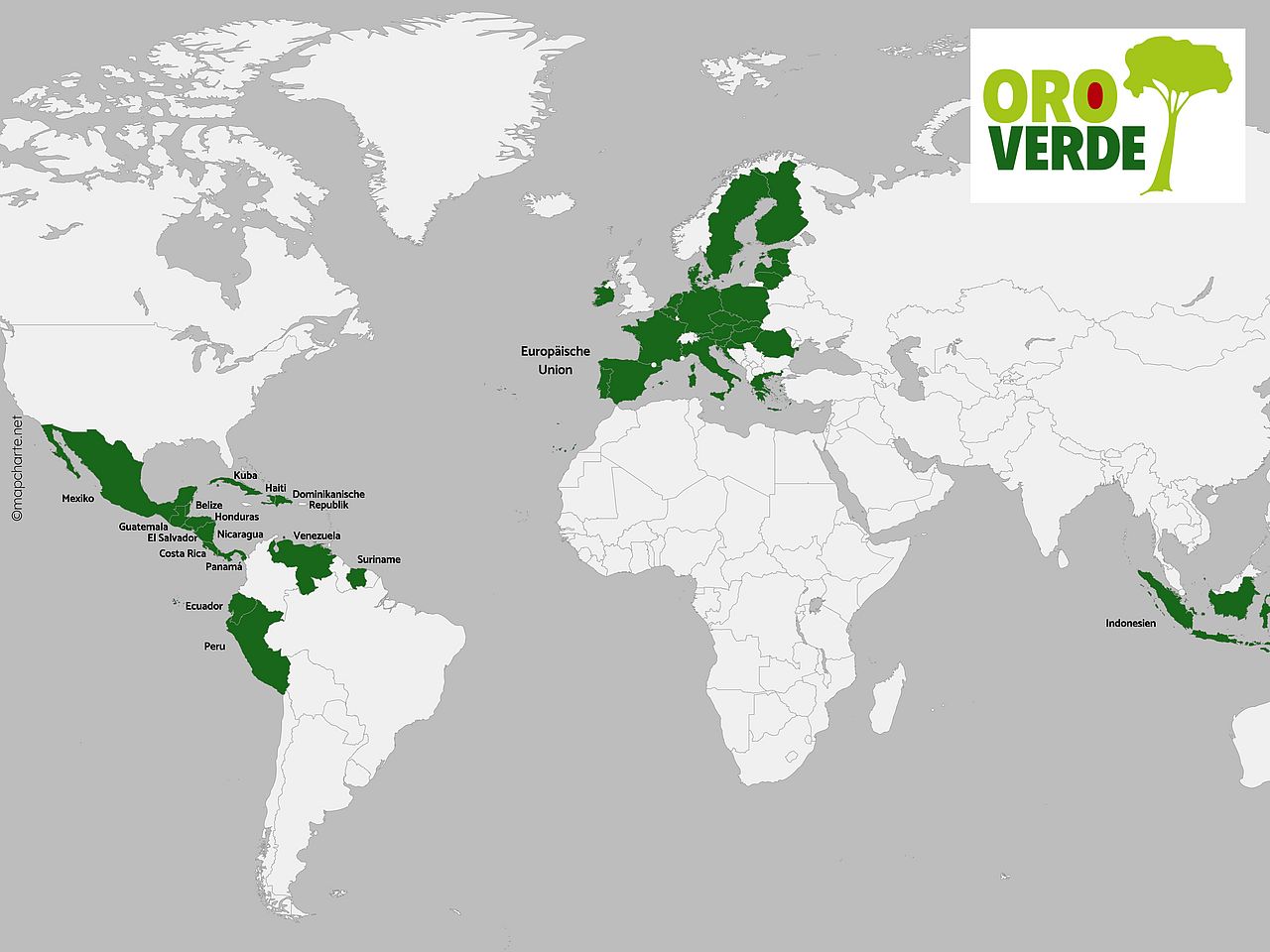

Weltweit gibt es schon zahlreiche Projekte, die auf unterschiedlichste Art und Weise maßgeblich zur Verbesserung der Widerstandsfähigkeit von Lebensräumen beitragen. Eines davon war das WasserWald-Projekt, das im Zeitraum von 2018-2024 von OroVerde in Zusammenarbeit mit lokalen Partnerorganisationen entwickelt und geleitet wurde. Mit einem integrativen und sektorübergreifenden Ansatz wurden ökosystembasierte Anpassungsmaßnahmen und innovative Finanzierungsmechanismen in Wassereinzugsgebieten entwickelt. Das Projekt wurde in vier Schutzgebieten in Kuba, Mexiko, Guatemala und der Dominikanischen Republik umgesetzt und leistet so einen wichtigen Beitrag zum Erhalt der Wälder und der einzigartigen Biodiversität.

Im Jahr 2019 startete ein zweites Projekt namens KlimaWald, das auf dem Ansatz der ökosystembasierten Anpassungen beruht. In dem Projekt in Zusammenarbeit mit der Welthungerhilfe (WHH) und Partnern vor Ort werden ökosystembasierte Lösungen entwickelt, um dazu beizutragen, dass der karibische Biologische Korridor zu einem regionalen Model für die Verbesserung der Anpassung an den Klimawandel und die Erhaltung der biologischen Vielfalt wird. Aufbauend auf einer strategischen Planung, werden Maßnahmen mit der Natur als Lösung in den Bereichen integriertes Wassermanagement und Landwirtschaft umgesetzt.

Sie haben Fragen? Wir helfen Ihnen gerne weiter!

OroVerde - Die Tropenwaldstiftung

+49 228 24290-0

info[at]oroverde[dot]de

Fotonachweis: Oroverde - Torsten Klimpel (Baumpflanzungen), Ökosystembasierte Anpassung im Projekt ©FDN, Illu: Özi`s Comix Studio // CC BY-ND (Titelbild, Grafik)