An der Grenze zwischen Wasser und Wald werden die zerbrechlichen Wechselbeziehungen zwischen verschiedenen Ökosystemen besonders deutlich – ebenso wie ihre Bedeutung für das menschliches Dasein. Doch durch die Auswirkungen der Klimakrise geraten diese empfindlichen Ökosysteme aus dem Gleichgewicht. Das Projekt WasserWald setzt hier mit gezielten Maßnahmen an.

Wald und Wassereinzugsgebiete leben in einem empfindlichen Gleichgewicht: Verschwindet der Wald durch Rodung, zunehmende Waldbrände oder Trockenheit, gehen nicht nur Nahrungs- und Einkommensquellen verloren; es erhöht sich auch die Verdunstung, durch das Fehlen haltgebender Wurzeln werden Uferböschungen ausgespült und brechen weg. Als Folge wird das Wasser noch knapper und Anbauflächen und Lebensräume gehen verloren. Das freigesetzte Kohlendioxid verstärkt die Klimakrise zusätzlich und es entsteht ein Teufelskreis. Durch strategische Wiederaufforstung können jedoch umgekehrt sowohl Uferstreifen als auch Waldflächen regeneriert und der Wasserhaushalt verbessert und Ufererosion vermieden werden.

Ökosystembasierte Anpassung: Balancierhilfe statt Zwangsjacke

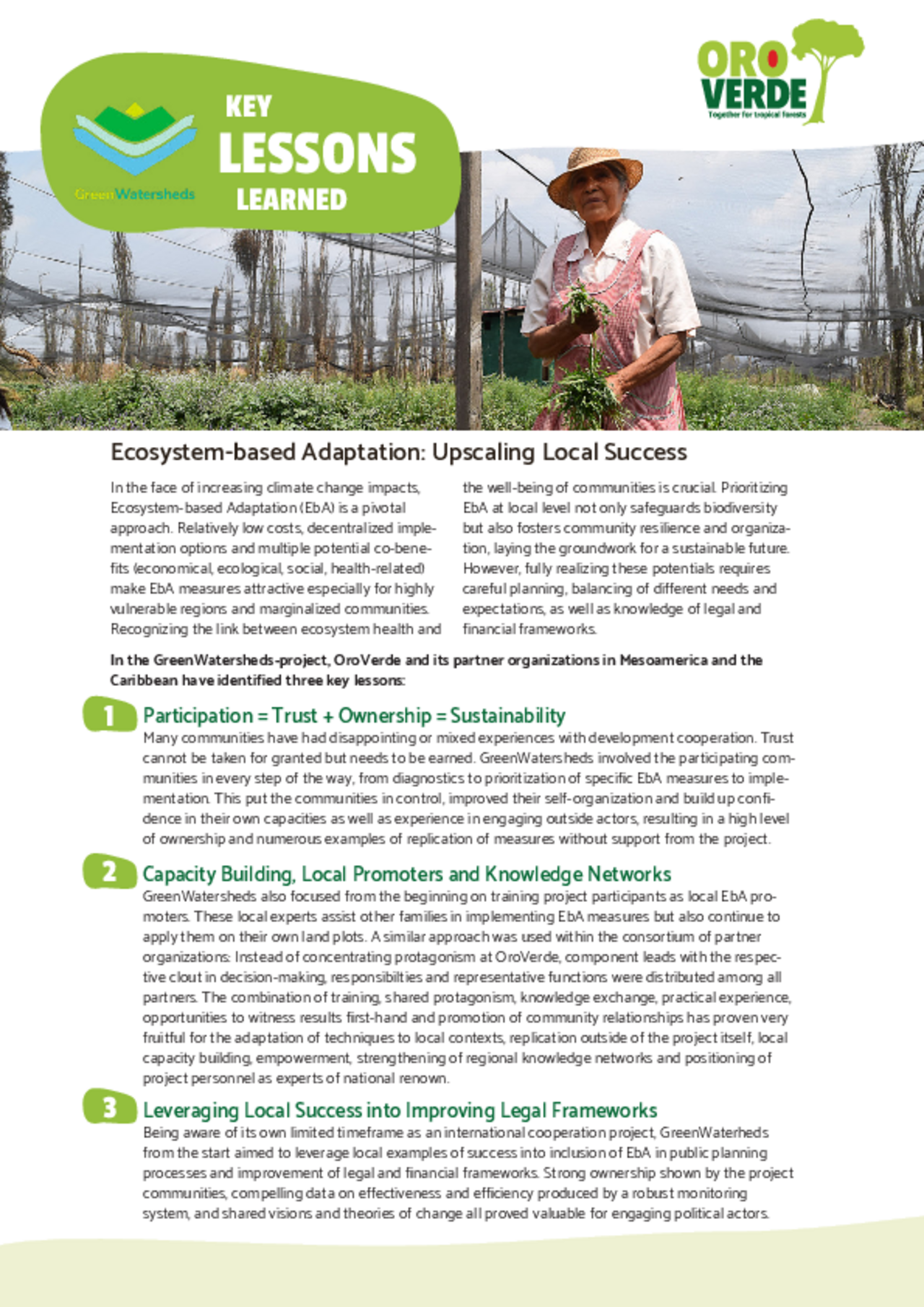

Das Herzstück des Projektes WasserWald sind sogenannte „ökosystembasierten Anpassungsmaßnahmen“ (kurz EbA, nach „Ecosystem-based Adaptation“. Das Projekt wird in Zusammenarbeit mit vier Partnerorganisationen in Wassereinzugsgebieten in der Dominikanischen Republik, Guatemala, Kuba und Mexiko durchgeführt.

Statt das durch die Klimakrise aus den Fugen geratene Gleichgewicht mit künstlichen Strukturen wie Dämmen oder Kanalsystemen unter Kontrolle zwingen zu wollen, nutzen EbA-Maßnahmen die Zusammenhänge innerhalb von Ökosystemen gezielt aus, um die Auswirkungen von Klimaveränderungen abzufedern und zu begrenzen. Dabei sind EbA in der Regel um ein Vielfaches kostengünstiger, können mit einfacheren Mitteln umgesetzt werden und sind ebenso vielfältig wie die Ökosysteme selbst. Ob strategische Aufforstungen, Agroforstsysteme, die landwirtschaftliche Nutzung und Waldschutz vereinen oder lebende Zäune als Windbarrieren, die als Quellen für Viehfutter, Schattenspender sowie Lebensräume für Vögel und Insekten dienen – EbA bieten für fast jede Herausforderung eine passende Antwort.

Praxiserfahrungen in Politik und öffentliche Planung hineintragen

WasserWald bleibt aber nicht bei einzelnen EbA-Maßnahmen stehen. Basierend auf detaillierten, gemeinsam mit der lokalen Bevölkerung erstellten Analysen werden in jedem Wassereinzugsgebiet EbA-Pläne mit aufeinander abgestimmten Maßnahmenpaketen entwickelt. Diese werden in der Praxis erprobt und auf ihre Effektivität, Kosten-Nutzen-Verhältnis, Skalierbarkeit und Übertragbarkeit auf andere Regionen hin überprüft. Gleichzeitig werden Studien zur ökonomischen Bewertung der durch intakte Ökosysteme geleisteten „Dienstleistungen“ durchgeführt, die ihre Bedeutung für menschliches Leben und Wirtschaften besser veranschaulichen. Diese Erfahrungen und Daten aus der Praxis werden schließlich an Entscheidungsträger*innen aus Politik und Wirtschaft auf lokaler, nationaler und länderübergreifender Ebene herangetragen, um sie in öffentliche Planungsprozesse einzubringen und langfristig stabile Finanzierungen für die Anpassungsmaßnahmen zu sichern.

Erstellung und Umsetzung von Plänen zur ökosystembasierten Anpassung an die Klimakrise in 4 Wassereinzugsgebieten in Mexiko, Guatemala, der Dominikanischen Republik und Kuba, unter anderem durch:

- Verbesserung der Anpassungsfähigkeit von über 210.500 Hektar Wald an klimatische Veränderungen

- Wiederaufforstung von mehr als 240 Hektar in den Wassereinzugsgebieten,

- Maßnahmen zur natürlichen Regeneration von Waldflächen und Bodenschutz auf mindestens 360 Hektar,

- Umsetzung von knapp 350 waldfreundlichen landwirtschaftlichen Modulen durch Gemeinden in den Wassereinzugsgebieten, unter anderem über Agroforstsysteme, Diversifizierung bestehender Anbauflächen, „Chinampas“ (traditionellen schwimmenden Gärten in Mexiko) und Aufbau von Weiterverarbeitungskapazitäten z.B. für Kakao, Kaffee oder Obst) zur Verbesserung des Einkommens der Produzent*innen,

- Aufbau oder Stärkung von Governance–Mechanismen für das Management der Wassereinzugsgebiete und zur langfristigen Finanzierung der Maßnahmen,

- Ökonomische Bewertungen von Ökosystem-Dienstleistungen und Kosten-Nutzen-Analyse der ökosystembasierten Anpassung,

- Kampagnen zur Sensibilisierung von Akteur*innen aus Politik und Wirtschaft.

Lessons learned Fact Sheets (auf Englisch)

Das ist ökosystembasierte Anpassung an den Klimawandel

Bei der ökosystembasierten Anpassung an den Klimawandel (Ecosystem-based Adaptation, EbA) geht es darum, die für die Menschen notwendigen Leistungen der Ökosysteme trotz Klimawandel langfristig zu erhalten und die Folgen (z.B. Dürreperioden, Hitzewellen aber auch heftigere Regenfälle und häufigere Überschwemmungen) abzupuffern. So können Maßnahmen zum Erhalt der nachhaltigen Nutzung und der Wiederherstellung von Ökosystemen dazu beitragen, die dort lebende Bevölkerung bei der Anpassung an den Klimawandel zu unterstützen. Es geht also darum, die biologische Vielfalt und die Ökosystemleistungen für die Anpassung an den Klimawandel zu nutzen. Solche Maßnahmen sind meist wesentlich kostengünstiger als „graue Infrastruktur“ und haben zudem oft weitere positive Effekte.

Ein paar Beispiele:

- Mangrovenwälder schützen Küsten vor Stürmen und Überschwemmungen – und das ist wesentlich günstiger als der Bau von Deichen. Zudem erhöhen die Mangroven die biologische Vielfalt, und sind die Grundlage für Fische und Garnelen, die wiederum zugleich die Ernährung und das Einkommen der Menschen vor Ort verbessern.

- Gut bewaldete Hänge können Straßen und andere Infrastruktur vor Erosion und Erdrutschen bewahren.

- Agroforstsysteme können die Böden schützen und durch die größere Vielfalt verschiedener Arten das Risiko eines Ernteausfalls mindern. Der Erhalt einer größeren Vielfalt von Arten und verschiedener Gene in natürlichen und Agrarökosystem ist eine natürliche Versicherung für die Anpassung an veränderte Klimabedingungen.

Guatemala: Fundación Defensores de la Naturaleza (FDN)

Die FDN ist eine private Stiftung für nachhaltige Entwicklung und Naturschutz in Guatemala. Sie ist spezialisiert auf die Erarbeitung von Waldbewirtschaftungs- und Schutzplänen, sowie die Beratung und Unterstützung der lokalen Bevölkerung in der Aufforstung und Forstwirtschaft.

Kuba: Unidad Presupuestada de Servicios Ambientales (UPSA)

Die UPSA ist die Vertretung der nationalen Schutzgebietsbehörde CNAP in der Provinz Guantánamo auf Kuba. Sie ist mit dem Management und wissenschaftlichen Untersuchungen des Alexander-von-Humboldt-Nationalparks sowie weiteren Schutzgebieten in der Provinz betraut.

Dieses Projekt ist Teil der Internationalen Klimaschutzinitiative (IKI). Das Bundesministerium für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMUKN) unterstützt diese Initiative auf Basis einer Bundestagsentscheidung.

Fotonachweis: OroVerde (Flusslandschaft Dom.Rep., Waldzerstörung Guatemala), OroVerde/Torsten Klimpel (polit. Entscheidungsträger*innen), OroVerde/Jan Ohnesorge (Mann auf Boot), Defensores de la Naturaleza (Flusslandschaft Guatemala), Teodilio Matias (Jugendliche in Baumschule), Herbert Dohlen (Datenerhebung Agroforstsystem)