Palmöl ist ein extrem ertragreicher und vielseitiger Rohstoff. Doch durch die weltweite Nachfrage steht in den Anbaugebieten der tropische Regenwald samt seiner Artenvielfalt auf der Kippe. Was muss geschehen, um den Sektor Palmöl nachhaltig umzugestalten?

5 Fakten zum Thema Palmöl

Mit 3,4 Tonnen Öl pro Hektar liefert die Ölpalme den höchsten Ertrag aller Ölpflanzen.

2023 lag die weltweite Anbaufläche von Palmöl bei rund 300.000 Quadratkilometern. Das entspricht beinahe der Landesfläche von Polen.

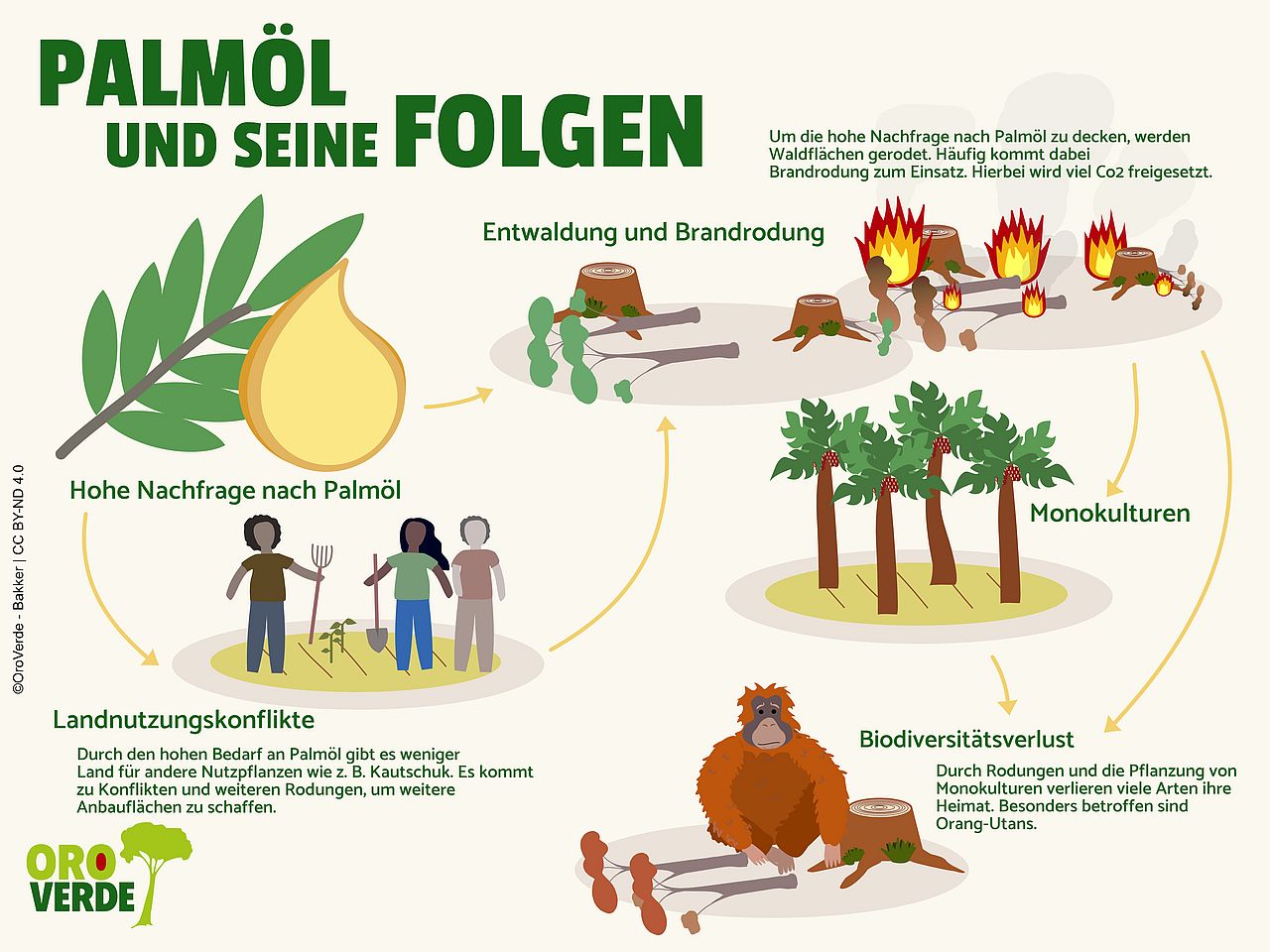

Die fortschreitende Entwaldung beziehungsweise Abholzung für Plantagen zur Palmölproduktion führt zu Verlust der biologischen Vielfalt und beschleunigt den Klimawandel.

Indonesien und Malaysia produzierten in Erntejahr 2024/2025 rund 83 Prozent der weltweiten Palmölmenge.

Durch die hohe Nachfrage nach Palmöl kann es auch zu sozialen Folgen wie Abwanderung und Landnutzungskonflikten kommen.

Was ist Palmöl?

Die Ölpalme liefert zwei verschiedene Öle; Palmöl wird aus dem Fruchtfleisch der Ölpalme gewonnen, es ist geschmacksneutral, bei Zimmertemperatur fest und bei Körpertemperatur flüssig. Palmkernöl wird hingegen aus den fetthaltigen Kernen der Pflanze hergestellt.

Die Früchte wachsen in großen Bündeln in den Baumkronen der Ölpalmen, welche bis zu 30 Meter hoch werden können. Jede Palme trägt fünf bis 15 Fruchtbündel im Jahr, die ganzjährig geerntet werden können. Die einzelnen Bündel sind zwischen 15 bis 25 Kilogramm schwer und bestehen aus 1.000 bis 4.000 ölhaltigen Früchten, die jeweils drei bis fünf Zentimeter lang sind. Das Fruchtfleisch hat etwa 45 bis 50 Prozent Ölgehalt. Ölpalmen liefern nach 4 bis 5 Jahren die erste Ernte und haben ihre Hauptertragszeit im Alter von 10 bis 20 Jahren. Nach 25 bis 30 Jahren werden sie in der Regel gefällt, da einerseits der Ertrag abnimmt und andererseits die Palmenhöhe die Ernte erschwert.

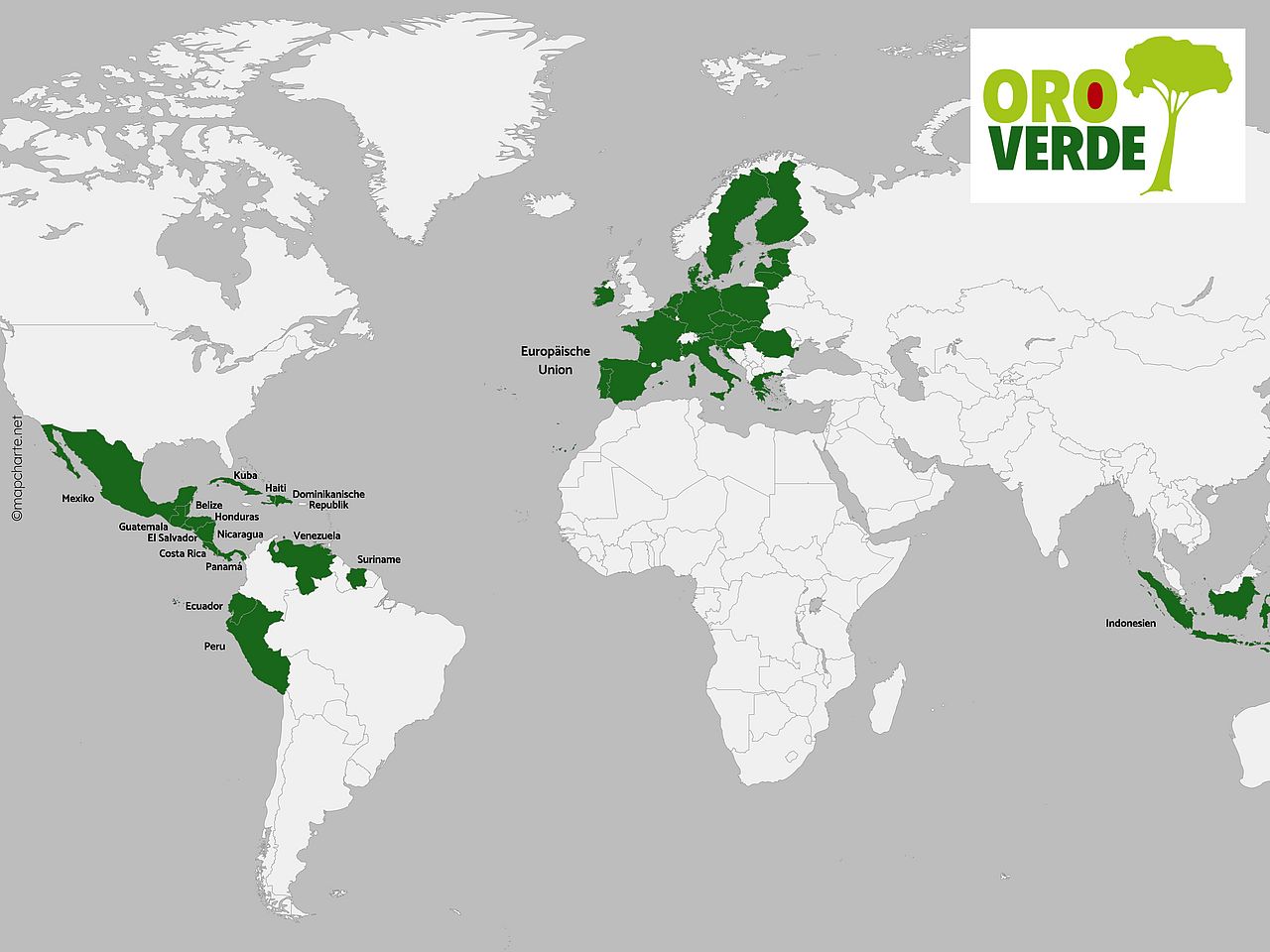

Wo wird Palmöl angebaut?

Ursprünglich stammt die Ölpalme (Elaeis Guineensis) aus Westafrika. Heute ist sie in allen tropischen Regionen der Erde zu finden. Die Ölpalme ist wärmeliebend und gedeiht am besten bei Temperaturen zwischen 24 und 28 Grad Celsius. Außerdem benötigt sie einen hohen Niederschlag von mindestens 100 Millimetern pro Monat und eine Luftfeuchtigkeit zwischen 50 und 70 Prozent. Daher ist der tropische Regenwald ein idealer Standort für Palmölplantagen.

Das meiste Palmöl wird mit Abstand in Südostasien erzeugt. Indonesien steht hier an erster Stelle: 2023 wurden hier ganze 47 Millionen Tonnen rohes Palmöl produziert. An zweiter Position der Weltrangliste folgt Malaysia. 2023 wurden dort 19,3 Millionen Tonnen Palmöl hergestellt. Damit entfallen mehr als 80 Prozent der weltweiten Palmölproduktion auf diese beiden Länder.

Weitere wichtige Anbaugebiete für Palmöl finden sich zudem Süd- und Lateinamerika, wie etwa in Kolumbien, und in Afrika. Durch die stetig wachsende Nachfrage nach Palmöl haben sich die globalen Anbauflächen in den vergangenen 30 Jahren fast verfünffacht. In Indonesien hat sich die Pflanzenöl-Produktion zwischen 2011 und 2012 mehr als verdoppelt und erreichte sowohl für Palmöl als auch Palmkernöl ein historisches Hoch.

Weltweit nimmt die Palmölproduktion eine riesige Fläche in Anspruch: Im Jahre 2023 wurden auf insgesamt 28,9 Millionen Hektar Ölpalmen angebaut. Diese Fläche entspricht beinahe der Fläche Polens.

Wieso ist Palmöl so beliebt?

Palmöl ist das weltweit am häufigsten genutzte Pflanzenöl. Es ist bei Produzenten hauptsächlich aus zwei Gründen so beliebt: Zum einen erbringt die Ölpalme von allen Öl-liefernden Pflanzen mit durchschnittlich 3,4 Tonnen Öl pro Hektar Fläche den höchsten Ertrag. Zum Vergleich: Soja hat im Schnitt einen Ertrag von 0,36 Tonnen Öl pro Hektar und Raps von 0,68 Tonnen pro Hektar. Der Flächenverbrauch pro Tonne Öl ist also bei Palmöl wesentlich geringer. Zum anderen ist es aufgrund seiner Eigenschaften sehr vielfältig einsetzbar: Es ist geschmacksneutral, hitzebeständig und lange haltbar – also ein idealer Rohstoff für die unterschiedlichsten Produkte. Dadurch findet man es in vielen Lebensmitteln, Kosmetik, Waschmitteln, Biodiesel und auch in Medikamenten. In Deutschland beträgt der jährliche Palmöl-Verbrauch im Schnitt ganze 19 Kilogramm pro Kopf! Mehr zu diesem Thema gibt es auf unserer Seite zu Palmölprodukten im Alltag.

Warum ist Palmöl schlecht für die Umwelt?

Der Rohstoff Palmöl ist vielseitig verwendbar und die Nachfrage dementsprechend groß. Immer größere Flächen werden für den Ölpalmenanbau benötigt. Dafür wird tropischer Regenwald in einem enormen Ausmaß gerodet.

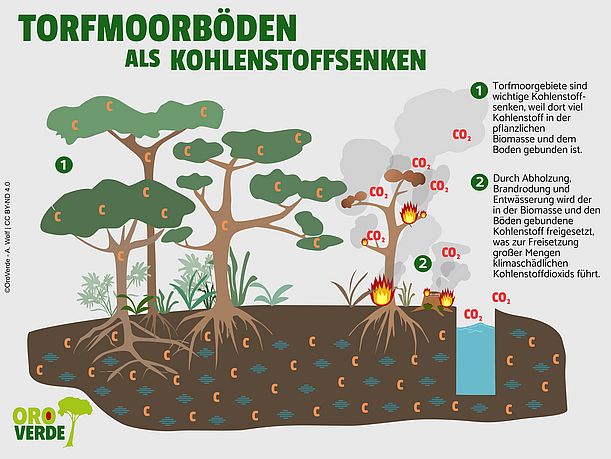

Auf Sumatra – der größten palmölproduzierenden Insel – gab es zwischen 2020 und 2022 einen fast vierfachen Anstieg der durch Palmölanbau getriebenen Entwaldung. Gerade die Zerstörung von Tropenwäldern in Südostasien nimmt massiven Einfluss auf den Klimawandel. Denn dort liegt gut die Hälfte aller tropischen Torfböden, einem der größten natürlichen CO2-Speicher der Welt. Wenn der darüberliegende Tropenwald zerstört wird, wird das gespeicherte CO2 freigesetzt und gelangt in die Atmosphäre.

Noch mehr Kohlenstoff wird freigesetzt, wenn die Torfböden Südostasiens für die landwirtschaftliche Nutzung entwässert werden. Moore sind die Kohlenstoff-Speicher schlechthin. Sie machen nur 3 Prozent der weltweiten Landfläche aus, speichern aber doppelt so viel Kohlenstoff wie in der Biomasse aller Wälder der Erde enthalten ist. Wird für die landwirtschaftliche Nutzung der Grundwasserspiegel abgesenkt und gelangt Sauerstoff an den im Torf gespeicherten Kohlenstoff, so entweichen dabei sehr große Mengen CO2 in unsere Atmosphäre.

Darüber hinaus entstehen bei sämtlichen Produktionsschritten des Palmöls klimaschädliche Emissionen, von der Herstellung des Düngers für die Palmen bis zum Transport und der Verarbeitung der Früchte in den Ölmühlen. Und zwar gar nicht so wenig: Bei der Herstellung einer Tonne rohen Palmöls einer bereits bestehenden Plantage wird so viel CO2 produziert wie bei der Verbrennung von 370 Litern Benzin.

Welche Auswirkungen haben Palmölplantagen auf Tiere und Pflanzen?

Wird für gigantische Ölpalmen-Plantagen Tropenwald gerodet, leidet die Artenvielfalt. Orang-Utans, welche es inzwischen nur noch auf Borneo und Sumatra in freier Wildbahn gibt, sind besonders von der Ausbreitung der Monokulturen betroffen. Zwischen 1.000 und 5.000 Tiere werden nach Schätzungen der Orang Utan Foundation jährlich bei der Ausweitung von Plantagen getötet. Schon seit Jahren stehen die Tiere auf der Roten Liste und sind als vom Aussterben bedroht eingestuft. Doch nicht nur der Orang-Utan verliert seinen Lebensraum; auch der seltene Sumatra-Tiger ist vom Aussterben bedroht, ebenso wie viele weitere Tiere und Pflanzen. Die wenigsten Arten können auch auf Palmölplantagen überleben: Nur 23 Prozent der Wirbeltierarten, also Säugetiere, Vögel, Reptilien, Amphibien und Fische, und 31 Prozent der wirbellosen Tierarten, die im Wald leben, finden auch auf Palmölplantagen einen Lebensraum.

Ähnliches gilt für Pflanzen: In Palmöl-Monokulturen wachsen nur wenige Pflanzen, die normalerweise in Tropenwäldern vorkommen. Außerdem handelt es sich bei diesen Arten eher um die Generalisten und nicht um die bedrohten Tropenwaldarten. Der Einsatz von Pestiziden auf den Plantagen kann eine weitere Bedrohung für das Ökosystem darstellen. Doch die fortschreitende Entwaldung für die Palmölproduktion wirkt sich nicht nur negativ auf die biologische Vielfalt aus, sondern auch auf die Menschen.

Landnutzungskonflikte durch Palmöl

Der massive Palmölanbau ist nicht nur klimaschädlich; es kommt dadurch auch zu Landnutzungskonflikten. Die Fläche für die Produktion von Palmöl steht häufig in direkter Konkurrenz mit Flächen für den Lebensmittelanbau oder mit dem industriellen Anbau weiterer Export-Agrarprodukte wie Zellstoff, Holz oder Kautschuk. Werden die landwirtschaftlichen Flächen für den Anbau von Ölpalmen genutzt, fehlt Fläche für den Anbau von anderen Produkten. Es wird demnach mehr Anbaufläche gebraucht, als vorhanden ist. Dies führt dazu, dass immer mehr Regenwald abgeholzt wird. In diesen Fällen wird von einer indirekten Landnutzungsänderung gesprochen. Die damit einhergehenden Auswirkungen wie etwa die Freisetzung von Treibhausgasen, Bodenerosion und Biodiversitätsverlust werden verstärkt.

Palmölplantagen verschärfen soziale Konflikte

Für die Menschen in den Anbaugebieten stellen Palmölplantagen einerseits eine Gefährdung ihrer Lebensgrundlage dar – andererseits sind sie aber auch mit großen Hoffnungen auf Arbeitsplätze und ein gesichertes Einkommen verbunden. Doch häufig ziehen die Plantagen mehr soziale Probleme als Lösungen nach sich. Dies wird am Beispiel Indonesien deutlich. Die Eigentums- und Nutzungsrechte für viele Landflächen, die der indonesische Staat für die Anlage von Plantagen freigibt, sind ungeklärt. Das traditionelle Gewohnheitsrecht der lokalen, zum Großteil indigenen Bevölkerung, wird vom Staat nicht anerkannt. Häufig kommt es daher zu Konflikten und zu Vertreibungen der ansässigen Landbevölkerung.

Auch die Hoffnung auf sichere Arbeitsplätze bleibt meist unerfüllt. Denn viele dieser Arbeitsplätze sind nur saisonal und die Löhne so gering, dass die Familien nicht über das ganze Jahr abgesichert sind. Zudem können die Arbeitsbedingungen auf den Plantagen gefährlich sein. Körperlich schwere Arbeit und hoher Pestizideinsatz ohne adäquate Schutzkleidung können zu Verletzungen und Krankheiten bei den Arbeiter*innen führen. Gesundheitliche Risiken für mehrere Millionen Menschen entstehen darüber hinaus durch großflächige Waldbrände, die auch durch Brandrodung und Trockenlegung der Torfböden für die Palmölplantagen hervorgerufen werden.

Guatemala: Abwandern in die Berge wegen Palmölplantagen

Auch Guatemala erlebte in den letzten 15 bis 20 Jahren ein enormes Wachstum der Palmölplantagen. So auch rund um das OroVerde-Projektgebiet am Izabal-See. Mit dem Ziel, Tropenwälder zu schützen und gleichzeitig den Menschen vor Ort neue Perspektiven in Zeiten des Klimawandels zu eröffnen, läuft hier das OroVerde-Projekt EcoImpulso.

Am Izabal-See hat die Nachfrage nach Land für die Palmölplantagen dazu geführt, dass die lokale Bevölkerung aus den flachen Gegenden in die Berge vertrieben wurde. Wo sie früher ihre Felder für die Selbstversorgung bestellten, rollen nun LKWs durch die kilometerlangen schnurgeraden Reihen von Ölpalmen.

Ihre Häuser und Felder mussten die Menschen teilweise hoch oben in den Bergen neu anlegen, wo die Infrastruktur und Grundversorgung sehr schlecht ist. Auch der Zugang zu Trinkwasser ist begrenzt. Die Böden sind weniger fruchtbar als im Flachland und durch die Hanglage stark erosionsgefährdet. Aus diesen Gründen hat sich die Versorgung mit Nahrungsmitteln so sehr verschlechtert, dass es sogar zu Fällen von starker Unterernährung kommt – vor allem bei Kindern.

Einige Bewohner haben in den Plantagen Arbeit gefunden, allerdings unter schwierigen Bedingungen. Die Gefahren für die lokale Bevölkerung nehmen durch den Klimawandel immer weiter zu – zum Beispiel durch Erdrutsche nach Starkregenereignissen. Die Projekte von OroVerde bestehen daher aus einem ganzheitlichen Ansatz, der sowohl die sozialen als auch die klimatischen Änderungen im Blick hat. Mehr Informationen zu dem Projekt gibt es auf unserer Projektseite Ecoimpulso.

Es ist 3 vor 12! Noch haben wir die Möglichkeit, dem Klimawandel, dessen Auswirkungen längst zu spüren sind, die Stirn zu bieten. Oberstes Ziel ist die sofortige und drastische Reduzierung der weltweiten CO2 Emissionen. Ein wichtiger Faktor, der dazu beitragen kann und muss, ist: keine Anlage von Palmölplantagen auf Waldflächen und schon gar nicht auf Torfböden! Dadurch werden enorme Mengen an klimaschädlichem CO2 in die Atmosphäre getragen. Vielmehr braucht es die Wiederanlage von Wald und anderen Ökosystemen!

Gibt es nachhaltiges Palmöl?

Es gibt verschiedene Zertifizierungssysteme, die ein Marker für Palmöl aus nachhaltigem Anbau darstellen sollen. Am bekanntesten dabei ist der Round Table for Sustainable Palmoil (RSPO), welcher 2004 gegründet wurde und sich zum Ziel setzt, Nachhaltigkeit im Palmölsektor voranzutreiben. Das ist zwar ein Schritt in die richtige Richtung, doch das Zertifikat ist noch lange nicht ausgereift und gewährleistet keinen wirklich nachhaltigen Anbau. Denn auch das RSPO-zertifizierte Öl wird unter Bedingungen angebaut, die Bodenqualität und Biodiversität beeinträchtigen und die Entwaldung nicht gänzlich ausschließen.

Um Palmöl wirklich nachhaltig anzubauen, ist ein ökologischer Anbau wichtig. Denn im Bioanbau ist die Verwendung von Mineraldünger und chemischen Pestiziden verboten. Doch Palmöl in Bio-Qualität wird derzeit nur in wenigen Ländern und auf einem Bruchteil der weltweiten Produktionsflächen angebaut. Das spiegelt sich auch in den Zahlen wider: Nur 13.070 Tonnen Bio-Palmöl wurden 2019 nach Deutschland importiert, das ist nur knapp ein Prozent des jährlichen Palmölverbrauchs. Das Bio-Palmöl wird hauptsächlich für Lebensmittel verwendet, kommt aber auch in Naturkosmetik und natürlichen Reinigungsmitteln zur Verwendung.

OroVerdes Bewertung des RSPO-Standards

Für die RSPO-Zertifizierung darf zwar seit 2018 keine Umwandlung mehr von Naturwald in Plantagen stattfinden und die Nutzung von Torfböden ist untersagt, aber dennoch sind schützenswerte Sekundärwälder unter dem geltenden Standard von der Abholzung bedroht.

Da kein ökologischer Anbau stattfindet, können auf den Palmölplantagen weiterhin hochtoxische Agrochemikalien genutzt werden. Außerdem muss die Einhaltung von Menschen- und Arbeitsschutzrechten durch einen optimierten Kontrollprozess sichergestellt werden und die Schwachstellen im Zertifizierungsprozess müssen verbessert werden. Erfahren Sie mehr in OroVerdes Stellungnahme zum RSPO.

Entwaldungsfreie Lieferketten für Palmöl

Eine positive Zukunftsperspektive für das Palmöl-Dilemma bietet das neue EU-Gesetz zu entwaldungsfreien Lieferketten (EUDR). Durch dieses Gesetz werden rechtlich bindende Regelungen für Unternehmen geschaffen, welche die Regenwaldzerstörung entlang von Wertschöpfungsketten stoppen sollen. Ein viel stärkerer und verbindlicherer Effekt, als eine freiwillige Zertifizierung. Die EUDR wurde Mitte 2023 verabschiedet. Ab Dezember 2024 müssen große Unternehmen, die ihre Waren in die EU einführen, nachweisen, dass die Produkte entwaldungsfrei entstanden sind. Kleinere Unternehmen haben noch weitere sechs Monate Zeit.

Zeit für Veränderung?

Wie können wir das Palmöl-Dilemma lösen?

Transparente und faire Lieferketten: Um eine ökologische und soziale Nachhaltigkeit im Palmölsektor zu erreichen, müssen Lieferketten geschaffen werden, die nicht nur den Umweltschutz, sondern auch die Rechte ihrer Arbeiter*innen wahren. Dazu müssen nicht nur politisch die notwendigen Weichen gestellt werden, auch Konzerne müssen sich ihrer Verantwortung bewusst werden.

Ökologischer Anbau: Der Anbau von Palmöl muss grundlegend umweltfreundlicher gestaltet werden. Das bedeutet weniger Einsatz von Pestiziden und einen Entwaldungsstopp – insbesondere in Torfmoorregionen.

Anpassung des Palmöl-Konsums: Konsument*innen haben einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf die Entwicklungen im Palmölsektor. Auch hier in Deutschland hat jede Kaufentscheidung Konsequenzen für Mensch und Natur in den Anbaugebieten. Durch eine Anpassung unseres Palmölkonsums durch Ernährung und Alltagseinkäufe kann viel bewirkt werden.

Palmöl: das sind die Hintergründe

Für mehr Fachwissen über den kontroversen Rohstoff Palmöl, haben unsere Tropenwaldexpert*innen ein umfassendes Hintergrundpapier zusammengestellt. Alle Aussagen sind mit wissenschaftlichen Quellen belegt. Steigen sie tiefer ein — erkennen Sie die Probleme und gleichzeitig die politischen und gesellschaftlichen Lösungen, damit das weltweit meistgenutzte Öl nicht weiter die Regenwald-Zerstörung vorantreibt.

Diese Seite entstand im Rahmen des BNE-Projekts „Umdenken & Anpacken - Transformation für eine lebenswerte Zukunft? Ja, bitte!“. Dieses Bildungsprojekt wird gefördert durch die Stiftung Umwelt und Entwicklung Nordrhein-Westfalen und ENGAGEMENT GLOBAL mit Mitteln des BMZ.

Haben Sie Fragen?

Ulrich Malessa

Bereichsleiter

Internationale Projekte

+49 228 24290-26

umalessa[at]oroverde[dot]de

Fotonachweis: OroVerde - A. Hillbrand (Arbeiter auf Plantage), OroVerde - T. Hoppe (Palmölplantage Guatemala), Özi`s Comix Studio (Kohlenstoff im Regenwald, Brandrodung und Entwässerung), Pxhere (Titelbild, Palmöl-Früchte), K. Wothe (Brandrodung in Indonesien), S. Sbaraglia via Wildscreen Exchange (Junger Orang-Utan).

Hier finden Sie die Quellen dieser Seite.

Letzte Überarbeitung am 08.09.2025.