Eine Fastfoodkette, die mit Nachhaltigkeit seiner Wegwerfverpackungen wirbt, ein Technikriese, der mit der Nutzung für erneuerbare Energiequellen von unsauberen und unsicheren Lieferketten ablenken will: Greenwashing ist eine längst etablierte Strategie für Großkonzerne, um ihr Image zu polieren.

Was ist Greenwashing?

Greenwashing ist eine Marketingstrategie, die Konzerne nutzen, um in der Öffentlichkeit als umweltfreundlich und nachhaltig zu wirken – auch, wenn ihre Produkte und Lieferketten alles andere als grün sind.

Greenwashing kann verschiedenen Formen annehmen: Zum Beispiel können große PR-Kampagnen gefahren, „grüne“ Label für bestimmte Produkte eingeführt oder mit verschwindend geringen Umweltspenden pro verkauftem Produkt geworben werden.

Greenpeace hat harte Kriterien festgelegt, nach denen Greenwashing erkannt und definiert werden kann. Demnach kann zum Beispiel von Greenwashing gesprochen werden, wenn das Kerngeschäft des Konzerns an sich klima- und umweltschädlich ist. So kann die Braunkohleindustrie oder Rindfleisch aus Massentierhaltung nie wirklich nachhaltig sein. Gleichzeitig gilt es als Greenwashing, wenn der Konzern Lobbyarbeit betreibt, um den Umweltschutz zu umgehen. Ein weiteres Kriterium von Greenwashing ist es, wenn mehr Geld für Werbung und PR ausgegeben wird, als für den Umweltschutz. Ein weiteres Merkmal ist die Werbung mit der Erfüllung von gesetzlichen Auflagen – zum Beispiel, wenn Unternehmen so tun, als würden sie aus freien Stücken für mehr Transparenz in ihren Wertschöpfungsketten sorgen, obwohl sie rechtlich dazu verpflichtet sind.

Teil des Greenwashings ist auch, wenn Konzerne umweltschädliche Vorgänge oder Skandale schlichtweg verschweigen, unrealistische Versprechungen mit Hinblick auf den Umweltschutz machen oder die Verantwortung für umweltbewusstes Handeln auf die Konsument*innen abwälzen. Ein klassisches Beispiel dafür ist die Erfindung des ökologischen Fußabdrucks durch einen britischen Ölkonzern. Durch das Fußabdruck-Konzept wird Kund*innen suggeriert, dass sie allein in der Verantwortung für Nachhaltigkeit und Klimaschutz stehen.

Warum ist Greenwashing so problematisch?

Die Konzerne führen mit Greenwashing Konsument*innen schonungslos in die Irre, indem sie ein nachhaltiges, grünes Image von sich selbst produzieren, obwohl sie in Wahrheit umweltschädlich handeln. Kund*innen unterstützen so unwissentlich umweltschädliche Konzerne. Ein weiteres Problem ist, dass viele Begriffe, die beim Greenwashing verwendet werden – „grün“, „umweltfreundlich“, „klimaneutral“ – keine rechtlich geschützten Begriffe sind. Das bedeutet, dass Konzerne diese Begriffe nutzen können, ohne die daran geknüpften Erwartungen zu erfüllen – und zwar ohne rechtliche Konsequenzen befürchten zu müssen.

Einen kleinen Sieg gegen Greenwashing gab es im August 2025 gegen ein Technikunternehmen, dass eine Smartwatch als „klimaneutral“ vermarkten wollte. Eine Klage der Deutschen Umwelthilfe verhinderte, dass das Produkt mit dieser Formulierung beworben werden durfte.

Welche politischen Maßnahmen sind notwendig, um Greenwashing entgegenzuwirken?

Die Politik muss sich stärker dafür einsetzen, Umweltversprechen und Siegel unabhängig zu prüfen. Die Wirtschaft braucht rechtlich verbindliche Kriterien für umweltbezogene Werbung sowie eine klare Regulierung für die Verwendung von Umweltaussagen. Begriffe, die missbräuchlich verwendet werden können, um Konsument*innen in die Irre zu führen, müssen geschützt werden. Selbst erfundene und nicht unabhängig geprüfte Siegel und Zertifizierungen müssen verboten werden. Bei Verstößen müssen Strafen auferlegt werden. Nachhaltigkeitsberichte von Unternehmen müssen transparent erstellt und öffentlich gemacht werden. Durch Anreize und Verbote muss die Politik Unternehmen dazu bringen, nachhaltiger zu agieren.

Zwei vielversprechende Maßnahmen gegen Greenwashing stellen die EmpCo-Richtlinie (Empowering Consumers for the Green Transition Directive) und die Green Claims Directive dar. Die EmpCo-Richtlinie trat im März 2024 in Kraft und wird bis 2026 in nationales Recht überführt werden. Ab September 2026 sollen dann die neuen Regeln für Unternehmen gelten. Die EmpCo-Richtlinie verbietet pauschale oder irreführende Aussagen zum Umwelt- und Klimaschutz. Behauptungen wie „nachhaltig“ oder „klimaneutral“ dürfen nur gemacht werden, wenn sie belegbar sind. Manche Arten der Umweltwerbung wird von der EmpCo generell verboten – zum Beispiel darf nicht mit Klimaneutralität geworben werden, wenn diese nur durch CO2-Kompensationsmaßnahmen erreicht wird. Konzerne, die sich nicht an die neuen Regeln halten, riskieren Sanktionen oder Abmahnungen.

Die Green Claims Directive befindet sich noch im EU-Gesetzgebungsprozess, soll aber frühestens 2027 in Kraft treten. Nach der Green Claims Directive sollen Umweltaussagen von Konzernen noch vor Veröffentlichung der Werbung durch eine unabhängige Prüfstelle sorgfältig gecheckt werden.

Was können wir gegen Greenwashing tun?

Nicht auf bestimmte Begriffe oder Slogans hereinfallen: Ungeschützte Begriffe wie „nachhaltig“, „natürlich“ und „umweltfreundlich“ sagen nichts über die tatsächliche Nachhaltigkeit eines Produkts aus. Produkte von Unternehmen, die sich tatsächlich um Klimaschutz und Nachhaltigkeit bemühen, verfügen in der Regel über eine ausführlichere Erklärung. Deshalb: Über die Schlagworte hinausschauen!

Siegel und Label prüfen: Wir müssen Werbeaussagen, Siegel und Labels, die Umweltschutz und Klimaneutralität suggerieren, auf ihre Echtheit prüfen. Einige beruhen nämlich nur auf Selbsterklärungen und Eigenangaben. Es gibt jedoch auch vertrauenswürdige Zertifizierungen, die strenge Auflagen haben und unabhängig geprüft werden, zum Beispiel Bio oder Fairtrade. Wenn wir ein Siegel sehen, müssen wir darauf achten, dass es sich um eine echte Zertifizierung und nicht um eine vom Unternehmen erfundene handelt.

Tiefer einsteigen ins Thema Transformation

Was ist Klimagerechtigkeit?

Die Erderwärmung und ihre zerstörerischen Folgen betreffen den gesamten Planeten. Doch manche Menschen und Regionen trifft es härter und häufiger als andere. Insbesondere wirtschaftlich ärmere Bevölkerungsgruppen, ethnische Minderheiten und Frauen sind benachteiligt, wie Studien verdeutlichen.

Sozial-ökologische Transformation

Als Gesellschaft befinden wir uns im ständigen Wandel – oft, ohne es überhaupt zu merken. Die sozial-ökologische Transformation setzt aber auf einen ganz bewussten Wandel, der eine nachhaltige Zukunft sichern soll, in der unsere Gesellschaft gerecht und unsere Umwelt gesund ist.

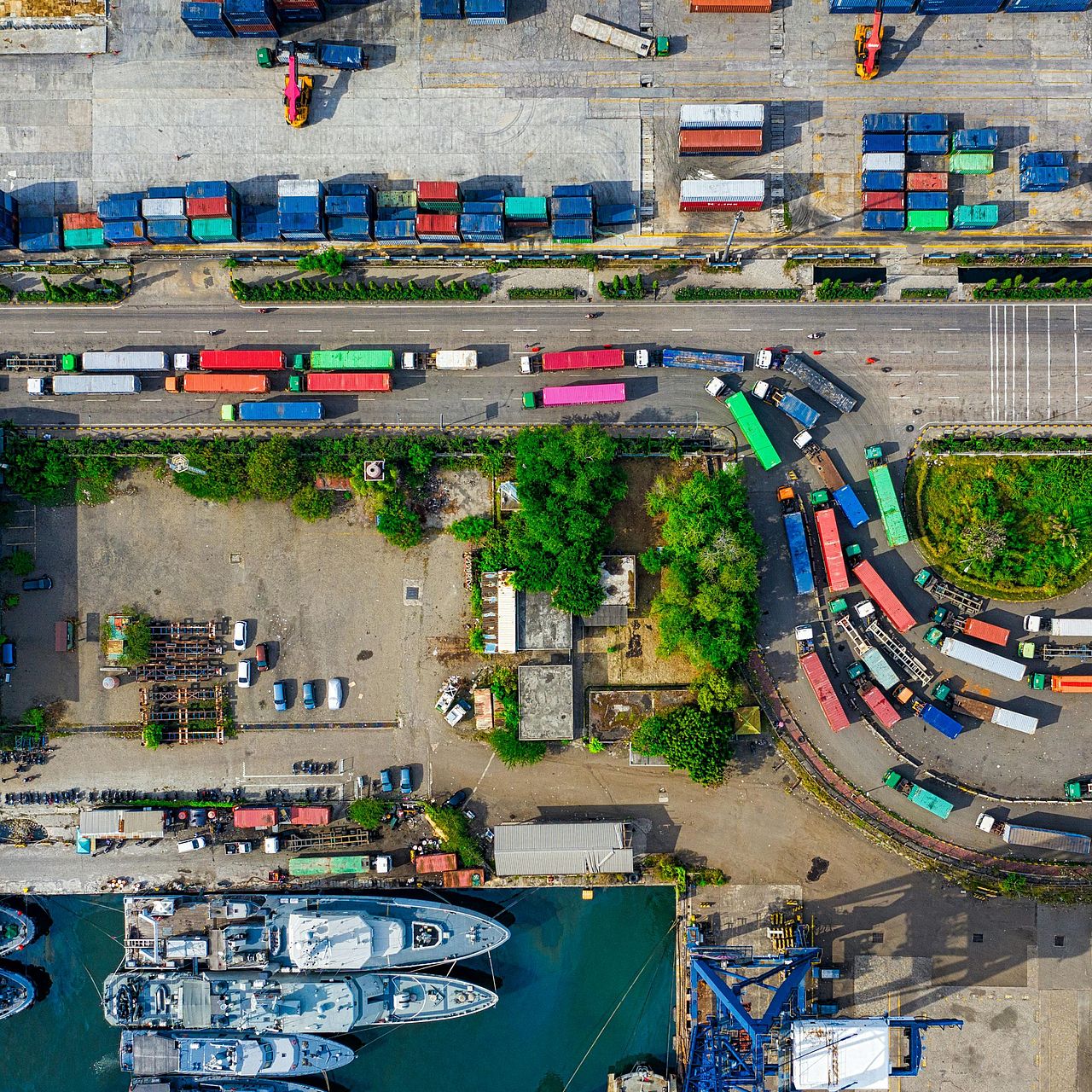

Lieferketten nachhaltig gestalten

Mehr Sorgfalt entlang von Lieferketten schützt Menschenrechte und die Umwelt – und auch für Menschen am Ende der Lieferkette wird ein nachhaltiger Konsum deutlich einfacher. Denn die Gesetze, die derzeit diskutiert und verabschiedet werden, fordern einen gewissen Nachhaltigkeitsstandard und entlasten die Konsument*innen in ihren Kaufentscheidungen.

Diese Seite entstand im Rahmen des BNE-Projekts „Umdenken & Anpacken - Transformation für eine lebenswerte Zukunft? Ja, bitte!“. Dieses Bildungsprojekt wird gefördert durch die Stiftung Umwelt und Entwicklung Nordrhein-Westfalen und ENGAGEMENT GLOBAL mit Mitteln des BMZ.

Wir danken Globetrotter Ausrüstung für die Unterstützung des Projekts von 2025 bis 2027 mit dem Naturbonus.

Sie haben Fragen? Wir helfen Ihnen gerne weiter!

OroVerde - Die Tropenwaldstiftung

+49 228 24290-0

info[at]oroverde[dot]de

Fotonachweis: K. Hliznitova - Unsplash Plus (Titelbild).

Hier geht es zu den vollständigen Quellen der Seite.

Letzte Überarbeitung am 08.09.2025.