Wer glaubt, als Fleischesser*in kein Soja zu sich zu nehmen, hat die Rechnung ohne die Massentierhaltung von Rindern, Schweinen und Hühnern gemacht. Anbau, Transport und Verfütterung der energiereichen Bohne haben komplexe Folgen für Menschen, Umwelt und Klima.

Definition: Was ist Massentierhaltung?

Massentierhaltung ist die Haltung vieler Nutztiere in großen Beständen, häufig unter sehr beengenden und nicht artgerechten Bedingungen. Der Betrieb hält weit mehr Tiere, als er von seiner eigenen Fläche ernähren kann. Daher ist der Import von Futtermitteln ein wichtiges Merkmal der Massentierhaltung. Ein weiteres Kennzeichen ist zudem die Technisierung der Versorgung, Fütterung und Unterbringung der Tiere, um Arbeitskräfte zu sparen. Da die Ställe durch den Einsatz von Technik häufig Fabriken ähneln, spricht man auch von Factory Farming.

Massentierhaltung und Massenproduktion: Deshalb ist so viel Soja in unserem Fleisch

Die überwiegende Mehrheit des Fleisches, das in Deutschland verzehrt wird, kommt aus der industriellen Massenproduktion. Beim Verkauf von Fleisch und Wurstwaren liegt der Bio-Anteil in Deutschland bei etwa 3,6 Prozent. Sojaschrot ist neben dem einheimischen Raps ein wichtiger Eiweißlieferant im Mischfutter, das in der industriellen Tiermast verwendet wird. Vor allem in Südamerika führt die Ausweitung des Sojaanbaus zur Vernichtung von Tropenwäldern. Die industrielle Sojaproduktion hat dabei soziale, wirtschaftliche und gesundheitliche Auswirkungen für die dortige Bevölkerung. In Deutschland führen übermäßiger Fleischkonsum und die Umweltverschmutzung durch die intensive Landwirtschaft zu gesundheitlichen Problemen bei Mensch und Tier. Jeder Deutsche konsumiert pro Jahr circa 57 Kilogramm Fleisch und verzehrt damit indirekt etwa 36 Kilogramm Soja. Der insgesamte Fleischverbrauch pro Kopf ist jedoch ca. 30 Kilogramm höher als der direkte Verzehr, denn bei diesen Zahlen wird alles mit eingerechnet, was geschlachtet wird. Also werden hier auch Knochen, Haut ¬und andere nicht verwertbare Teile des Tiers mit eingerechnet. Um diese Menge Soja und Sojaschrot zu ernten, muss auf 150 Quadratmeter Ackerfläche Soja angebaut werden.

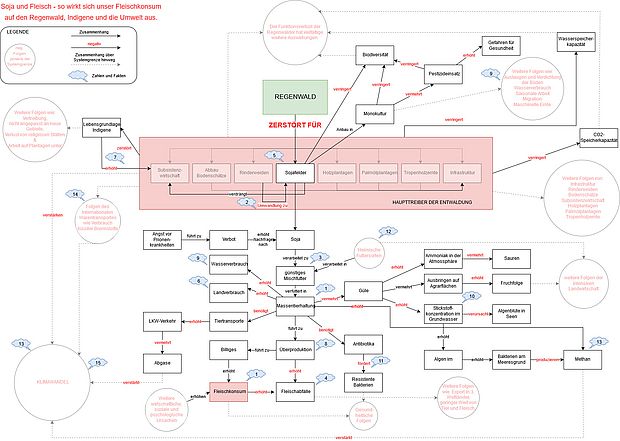

Die komplexen Zusammenhänge zwischen Sojaanbau in Tropenwaldgebieten und der industriellen Massentierhaltung in Europa haben wir in unserer Grafik „Massentierhaltung, Soja + der Regenwald“ zusammengestellt.

Es gibt unzählige Ursachen für die Regenwaldzerstörung – Soja ist nur eine davon

Die verschiedenen Gründe, warum durch menschliche Aktivitäten Tropenwälder verschwinden werden unter dem Begriff „Treiber der Entwaldung“ zusammengefasst. Der Haupttreiber ist dabei die Agrarindustrie, die auf ehemaligen Regenwaldflächen sogenannte „cash crops“ anbaut. Das sind zumeist für den Export in die Industrieländer Nordamerikas, Europas und Asiens bestimmte Agrarprodukte, die in großen Monokultur-Plantagen angebaut werden. Zu diesen Exportwaren gehören unter anderem Soja als Tierfutter, Palmöl für die Lebensmittel- und Kosmetikindustrie und als Biodiesel, Eukalyptus für die Papierindustrie sowie Kaffee, Kakao und Südfrüchte.

Weitere Treiber der Entwaldung sind die Rinderzucht in den Regenwaldländern, die Edelholzernte und der Abbau von Bodenschätzen wie Gold, Coltan oder auch Erdöl. Zusätzlich sorgen Infrastrukturprojekte, zu denen auch Staudämme und andere großflächige Eingriffe gehören, dafür, dass wertvoller Tropenwald verschwindet.

Die verschiedenen Gründe für Entwaldung können dabei nicht getrennt voneinander betrachtet werden, da sie sich oft beeinflussen, beziehungsweise in Konkurrenz zu einander stehen. Wo ein Staudamm gebaut wird, muss Ackerland weichen, und für dieses wird dann wieder neuer Regenwald abgeholzt. Diese Landnutzungsänderungen haben oft weitreichende Auswirkungen und tragen so, nicht immer direkt sichtbar, zur Zerstörung von Tropenwäldern und anderen Umweltschädigungen bei.

Landnutzungsänderung: erst Wald, dann Weide, dann Soja-Acker

Brasilien ist einer der Hauptexporteure von Soja und Sojaschrot in die EU und nach Deutschland. In Brasilien ist der Sojaanbau eine der wichtigsten Ursachen der fortschreitenden Regenwaldzerstörung, obwohl es seit 2006 das „Soja-Moratorium“ gibt, dass den Anbau von Soja auf neu gerodeten Regenwaldflächen verbietet. Wie kann Soja dann immer noch einer der Haupttreiber der Entwaldung in Brasilien sein?

Im an das Amazonas-Biom angrenzenden Savannen-Ökosystem Cerrado wird Weidewirtschaft betrieben. Die erhöhte Nachfrage für Sojaschrot/ Presskuchen als Proteinlieferant für die Massentierhaltung und für Sojaöl als Biodieselzusatz führt dazu, dass der Sojaanbau auf den Weideflächen lukrativer ist als die Rinderhaltung. Die Rinderfarmer verkaufen ihr Land an Sojakonzerne und suchen für ihre Rinder neue Weidegründe. Diese liegen oft in Regionen, die an unberührten Regenwald grenzen. Von dort fressen sie sich buchstäblich in den Regenwald hinein. Landnutzungsänderungen, wie die hier beschriebene von Rinderweiden zu Sojafeldern, und die damit verbundenen Auswirkungen, machen das Thema Regenwaldzerstörung sehr komplex, weil Ursache und Auswirkung nicht immer sofort erkennbar sind.

Warum importieren wir so viel Soja?

Die Ursache findet sich in der industriellen Massentierhaltung und dem BSE Skandal der 90er- Jahre. Um möglichst schnell das Schlachtgewicht zu erreichen, werden die Tiere im Stall mit proteinhaltigem Mastfutter gefüttert. Das Futter beinhaltete lange Zeit auch tierische Eiweiße (Proteine). So wurde zum Beispiel Schafsfleisch dem Rinderkraftfutter beigemischt. Anfang der 90er-Jahre brach unter Rindern in England eine zunächst mysteriöse Krankheit aus, die Bovine spongiforme Enzephalopathie (BSE), im Volksmund auch Rinderwahn genannt. Es stellte sich heraus, dass die Auslöser von BSE Prionen sind, also sich abnorm verhaltende Proteine. Die Symptome ähnelten der schon lange bei Schafen und Ziegen bekannten „Scrapie“. Heute gilt es als wahrscheinlich, dass die BSE-auslösenden Prionen über das Futter auf Rinder übertragen wurden. Zeitgleich mit dem Rinderwahn trat auch eine neue Form der Creutzfeld-Jacob-Krankheit auf, einer beim Menschen tödlich verlaufenden Prionenkrankheit. Es wird davon ausgegangen, dass Erkrankte sich durch den Verzehr verseuchten Rindfleisches angesteckt haben. Um die Bevölkerung zu schützen, wurde die Verfütterung von Proteinen aus tierischen Quellen verboten.

Schnell stellte sich heraus, dass die Mengen der heimischen Eiweißlieferanten Raps, Getreide und Bohnenpflanzen nicht ausreichen, um den Proteinbedarf in der Tiermast und der Massentierhaltung zu decken. Soja ist eine gute und günstige Eiweißquelle. Als die Nachfrage anstieg, wurde der Anbau in Brasilien und anderen Ländern ausgeweitet.

So schädlich ist Soja für Umwelt und Menschen in Südamerika

Monokulturen bedeuten einen drastischen Verlust von Biodiversität

Eine der schlimmsten ökologischen Auswirkungen des Sojaanbaus ist der Verlust von Biodiversität. Dieser findet auf verschiedenen Ebenen statt. Am sichtbarsten ist natürlich der direkte Verlust von Waldgebieten und Savanne. In Monokulturen sind weniger Arten vorhanden. Die Lebensgemeinschaften, die ein Ökosystem widerstandsfähig und resilient gegen Krankheiten und Schädlinge machen, sind deutlich verringert. Um das auszugleichen wird versucht mit Pestiziden die profitable Ernte zu sichern. Unter der Oberfläche, in den Böden, ist die Artenvielfalt auch verringert. Das hat vor allem langfristige Auswirkungen auf die Fruchtbarkeit der Böden. Hier wird auch nachgeholfen: mit Düngemitteln. Pestizide und Düngemittel wirken dabei weit über die Monokultur hinaus. Angrenzende noch intakte Waldgebiete bekommen durch Wind und Spritzverlust auch eine Pestiziddusche ab. Durch Oberflächenabfluss verbreiten sich Dünger und Pestizide zusätzlich weit vom Einsatzort entfernt. Auch dort führt dies zu einer verminderten Biodiversität. In immer mehr zerstückelten Landschaften bekommen sogenannte Randeffekte eine größere Bedeutung. Entlang der Grenzen zwischen landwirtschaftlicher Nutzflächen und Waldgebieten verändern sich zum Beispiel Niederschlagsmuster und Luftzirkulation. Je kleiner die Waldflächen, je weniger Flächen zusammenhängen und je fragmentierter die Landschaft, desto mehr wirken sich diese Effekte auf die Biodiversität der Wälder aus.

Auch die Kleinbauern in Brasilien leiden unter dem Sojaanbau

Der Pestizideinsatz hat auch negative Auswirkungen auf die lokale Bevölkerung. Pestizide können die Gesundheit schädigen, insbesondere dann, wenn sie über Bioakkumulation in der Nahrungskette in höheren Konzentrationen im menschlichen Körper landen. Die autochthone Bevölkerung wird von den Treibern der Entwaldung besonders negativ beeinflusst. Ihre traditionelle Lebensweise wird zerstört, sie werden von ihrem angestammten Land mit ihren religiösen Stätten vertrieben, ihre traditionellen Wege, den Lebensunterhalt zu bestreiten, werden vernichtet. Sie und die Kleinbauern, die mit Subsistenzwirtschaft auf ehemaligen Regenwaldflächen ihren Lebensunterhalt verdienen, haben oft nur die Möglichkeit weiterzuziehen. Nur selten entstehen für diese Bevölkerungsschichten neue Arbeitsplätze. Und wenn, sind die Bedingungen alles andere als ideal: Gegen die verspritzten Pestizidgiftwolken werden keine geeigneten Schutzmaßnahmen zur Verfügung gestellt, die Arbeit mit „Schwerem Gerät“ ist gefährlich und Unfallverhütungsvorschriften bestehen entweder nicht oder werden ignoriert.

Viele Einheimische werden vertrieben oder entscheiden selbst in die nächste Stadt zu ziehen. Hier setzen sie sich mit den urbanen Problemen auseinander, die überall zu finden sind: Kriminalität, Armut, Prostitution und Korruption.

Unerwarteter Klimawandel in Südamerika durch Regenwaldzerstörung

Die Klimakrise wird nicht nur durch eine höhere Konzentration von Treibhausgasen befeuert. Noch ist nicht abschließend geklärt, wie der Verlust von Regenwald zum Beispiel die „Fliegenden Flüsse“ des Amazonas beeinflusst. Diese vom Atlantik mit den Passatwinden transportierten feuchten Luftströmungen fließen über das ganze Amazonasgebiet hinweg und nehmen dabei immer mehr Feuchtigkeit auf, bis sie auf die Anden treffen. An den Gebirgshängen werden die Luftströmungen Richtung Süden abgelenkt. Entlang der Anden und in einem Bogen bis in den Süd-Osten von Brasilien regnet sich die Feuchtigkeit ab. So werden zum Beispiel die dort vorhandenen Sojaplantagen mit Wasser versorgt. Eine Abnahme der Waldfläche im Bereich der Wasseraufnahme oder eine Zunahme an stark Wärme reflektierenden Monokulturflächen kann zu einer Unterbrechung des Feuchtigkeitsstroms führen. Es wird vermutet, dass die Dürre im Jahr 2014 in der Mega-Metropole Sao Paulo durch eine Abschwächung dieser „Fliegenden Flüsse“ ausgelöst wurde.

13 erstaunliche Fakten und Zahlen zu Fleischverbrauch und Sojaanbau

Der Fleischverzehr in Deutschland liegt bei ca. 52 Kilo pro Person pro Jahr

16,5 Prozent der Viehweiden Brasiliens befinden sich im Amazonasbiom. Das sind knapp 6 Prozent der Amazonasbiom-Fläche.

24 Prozent der gesamten Lebensmittelverluste in Deutschland sind Fleisch- und Milchprodukte und Eier.

Für den deutschen Konsum von tierischen Erzeugnissen wurde 2019 auf einer Fläche von einer Million Hektar Soja im Ausland angebaut. Würden wir den deutschen Bedarf an Soja innerhalb unserer Landesgrenzen decken, müssten wir eine zusätzliche Fläche halb so groß ist wie Hessen nur für den Anbau von Soja nutzen.

Sojaanbau ist nur lukrativ, wenn er im großen Stil erfolgt. Kleinbauern profitieren ökonomisch nicht davon und sind häufig zur Abwanderung gezwungen

Wir haben in Deutschland einen Fleisch-Selbstversorgungsgrad von 117 Prozent. Das heißt wir produzieren 17,7 Prozent mehr Fleisch als wir selbst essen.

Bis zu 99 Prozent des gesamten für die Viehhaltung aufgewendeten Wassers entfallen auf die Futtermittelerzeugung.

Über 27 Prozent der Grundwasserkörper in Deutschland überschritten 2017 den geltenden Grenzwert für Nitrat.

Durch die Massentierhaltung sind die Tiere anfällig für Krankheiten. Um dem entgegenzuwirken, kommt es zu einem erhöhten Einsatz von Antibiotika in der Tierhaltung. Dieselben Antibiotika werden auch beim Menschen eingesetzt, und werden immer wirkungsloser: in der EU sterben jährlich etwa 33.000 Menschen an Infektionen durch antibiotikaresistente Bakterien.

Für die Produktion von einem Kilo Hähnchenfleisch durch Massentierhaltung werden 960 Gramm Soja benötigt. Um diese Menge anzubauen, sind 3,7 m² Ackerland erforderlich.

2017 stammten rund 60 Prozent der gesamten Methan-Emissionen und 80 Prozent der Lachgas (N2O)-Emissionen in Deutschland aus der Landwirtschaft. Im Jahr 2017 war die deutsche Landwirtschaft für 7,3 Prozent der gesamten Treibhausgas-Emissionen Deutschlands verantwortlich. Nach Verbrennung und Industrie ist die Landwirtschaft der drittgrößte Verursacher von Treibhausgasen in Deutschland.

Die größten Supertanker können über 150.000 Tonnen Sojabohnen auf einmal transportieren – dafür werden jedoch besondere Häfen benötigt.

Es werden allein durch die in der deutschen Landwirtschaft verwendete Sojakuchen jährlich etwa 3,8 Millionen Tonnen CO2- freigesetzt. Hierbei sind die freigesetzten Treibhausgase, die durch die Regenwaldzerstörung in den Anbaugebieten entstehen, nicht mit eingerechnet, obwohl diese mehr als 90 Prozent der Gesamtemissionen des Sojaanbaus ausmachen

Massentierhaltung und industrielle Landwirtschaft in Deutschland: Das sind die Nachteile

Verblüffend: So viel Fleisch und Ressourcen werden verschwendet

Massentierhaltung verbraucht große Landflächen. Und dass, obwohl die Tiere bei dieser Haltungsform auf möglichst kleinem Raum zusammengepfercht werden. Der Flächenverbrauch entsteht vor allem durch die Landflächen, die der Anbau von zusätzlichem Mischfutter benötigt. Hierzu gehören neben den Sojaflächen auch die Anbauflächen für Raps, Mais, Getreide und andere Futtermittel in Europa.

Ein noch dramatischeres Bild ergibt sich beim Wasserverbrauch. 99% des Wassers, dass für die Fleischproduktion benötigt wird, wird für den Anbau des Tierfutters verwendet. Die Wassermenge, die von den Tieren getrunken wird oder die für das Reinigen von Ställen, Transportern oder Schlachthaus benötigt wird, sind dagegen vernachlässigbar gering.

Massentierhaltung führt oft zu Überproduktion. Damit einher geht ein Preisverfall. Das billige Fleisch wiederum beeinflusst das Konsumverhalten der Bevölkerung. Es werden sowohl mehr Fleischwaren konsumiert als auch mehr verschwendet. Grund für die Verschwendung ist vor allem eine geringe Wertschätzung des Produktes, da es ja so billig ist! Fleisch und das Leben des Tieres werden nicht als wertvoll angesehen. Der hohe Konsum führt dann auch zu mehr Fleischabfällen. Die Jahresmenge der Fleisch- und Wurstabfälle in Privathaushalten in Deutschland entspricht über 10.5 Millionen ganzen Tieren. Das sind 640.000 Schweine, 50.000 Rinder, 52.000 Schafe und Ziegen, 360.000 Enten, 450.000 Puten, 71.000 Gänse und 8.9 Millionen Hühner. Zusätzlich werden weniger wertgeschätzte Fleischteile wie Innereien oder Gehirn gar nicht mehr verwendet. In Deutschland wird nur zwischen einem Drittel und zwei Drittel eines Tieres als Nahrungsmittel verwertet. In Ländern, in denen Fleisch keine Massenware ist, werden die Tiere meist zu einem größeren Prozentsatz genutzt, vor allem, weil Teile gegessen werden, die bei uns als minderwertig gelten.

Das sind die weitreichenden Folgen von Gülle und Pestiziden

In Deutschland und Europa hat die Massentierhaltung vielfältige Auswirkungen auf Böden, Luft, Wasser und die menschliche Gesundheit.

Böden werden vor allem durch die Methoden der intensiven Landwirtschaft beeinflusst, mit denen die Futtermittel für die Massentierhaltung herstellt werden. So werden Abfallprodukte wie Gülle auf Rapsfelder ausgebracht und erhöhen dort die Stickstoffkonzentration. Das kann zwar die Fruchtfolge erhöhen und auch die Erträge, aber die Böden verlieren langfristig ihre Nährstoffe und laugen aus. Die Nährstoffe müssen dann über künstliche Düngemittel hinzugefügt werden.

Zusammen mit verwendeten Pestiziden landen Gülle und andere Düngemittel im Grundwasser, in Flüssen, Seen und im Meeren. Es entsteht ein Überangebot an Nährstoffen, vor allem beim Stickstoff. Zu viel Stickstoff kann in Seen zur Algenblüten und einem komplettem „umkippen“ des Ökosystems führen. Je kleiner dabei das Gewässer und je weniger Belüftung zum Beispiel durch Wasserbewegung entsteht, umso schlimmer die Auswirkungen. Das kann in dramatischen Fällen zu einem großräumigen Fischsterben führen. Im Meer verursachte das Nährstoffüberangebot auch Algenwachstum. Wenn die Algen dort absterben, sinken sie auf den Meeresgrund und werden von Bakterien abgebaut. Mehr Algen bedeuteten hier mehr Bakterienaktivität und mehr Methan, dass diese Bakterien beim Abbauen der Algen erzeugen. Das Methan trägt dann zum Klimakollaps bei.

Dank Massentierhaltung: So viele CO2-Quellen gibt es auf dem Transportweg nach Europa

Von der Rodung der Regenwälder bis zum Fleisch auf unserem Teller wird für die Massentierhaltung immer wieder CO2 in die Atmosphäre geblasen.

Bei der Rodung und Aufbereitung der Böden entsteht ebenso CO2, wie beim Transport nach Europa. Der Abgasreigen bei der Produktion von Fleisch beginnt mit den Baggern, Bulldozern und LKWs, die direkt an der Abholzung und dem Transport der Bäume beteiligt sind. Um später Millionen Tonnen Sojabohnen von Brasilien nach Europa zu transportieren ist eine ausgebaute Infrastruktur nötig. Der Bau von Straßen und Häfen zerstört wertvolle Natur an Land und im Meer. Besonders für die Häfen, die groß und tief genug sein müssen, um die Supertanker von heute be- und entladen zu können, wird viel Natur zerstört. Die Baumaschinen stoßen bei ihrer Zerstörungsarbeit auch Treibhausgase aus. Auf den weitläufigen Sojaplantagen verpesten die Säh-, Dünge- und Erntemaschinen die Luft. Hinzu kommen manchmal sogar Kleinflugzeuge, die Pestizide versprühen. Die geernteten Bohnen werden mit Lastern zu Schiffen gebracht. Spätestens außerhalb der 12-Meilen Zone verbrennen die riesigen Schiffsmotoren dann zumeist Bunker-C, ein Schweröl, dass bei der Erdölaufbereitung als Abfall übrigbleibt.

Deshalb gibt es unnötige (Tier-) Transporte quer durch Europa

In Europa werden die Sojabohnen von den Seehäfen per Bahn, LKW oder Binnenschiff zu den Verarbeitern für Mischfuttermittel transportiert. Von dort geht die Reise der Mischfuttermittelsäcke, und somit das Soja aus Südamerika, zu den Mastbetrieben mit Massentierhaltung. Die Bauern bewirtschaften mittlerweile hochspezialisierte Betriebe, die zumeist nur einen kleinen Lebensabschnitt der Aufzucht übernehmen. Die Tiere werden von einem Spezialbetrieb der Massentierhaltung zum nächsten und schließlich ins Schlachthaus transportiert. Fleisch und Wurstwaren liefert der Kühltransport schließlich zum Supermarkt. Die letzte abgasreiche Reise des Fleisches führt dann vom Supermarkt zum Verbraucher. Hier liegt es in der Verantwortung eines Jeden das Auto stehen zu lassen und mit Bus, Bahn, Fahrrad oder zu Fuß ins Geschäft zu fahren. Und das natürlich nicht nur, wenn man sein Bio-Fleisch einkauft, sondern bei jedem Einkauf.

Tiefer einsteigen ins Thema Tropenwald und Tierprodukt

Fleischkonsum und Soja: Der Zusammenhang zwischen Tierprodukt und Tropenwald

Für viele Menschen gehören Fleisch und andere Tierprodukte zu fast jeder Mahlzeit dazu. Doch die Erzeugung tierischer Produkte hat weitreichende Folgen. Denn für das Futter der Nutztiere wird in rauen Mengen Soja angebaut.

Tipps für einen nachhaltigeren Fleischkonsum

Nachhaltiger essen und einkaufen, Regenwälder schützen: Ein bewusster Konsum kann einen großen Unterschied machen. Hier finden Sie ein paar konkrete Tipps für einen nachhaltigeren Fleischkonsum.

Fleischersatzprodukte – eine nachhaltige Alternative?

Fleischersatzprodukte eroberten in den letzten Jahren die Regale der großen Supermärkte. Aus dem Nischenprodukt ist ein Massenmarkt geworden. Doch wie gesund und nachhaltig sind die Fleischalternativen?

Die Erstellung dieser Webseite und die Systemgrafik "Massentierhaltung, Soja und der Regenwald" wurden im Rahmen des Projektes "Keine Angst vor Komplexität" durch die Deutsche Bundestiftung Umwelt und die Stiftung Umwelt und Entwicklung Nordrhein-Westfalen gefördert.

Sie haben Fragen? Wir helfen Ihnen gerne weiter!

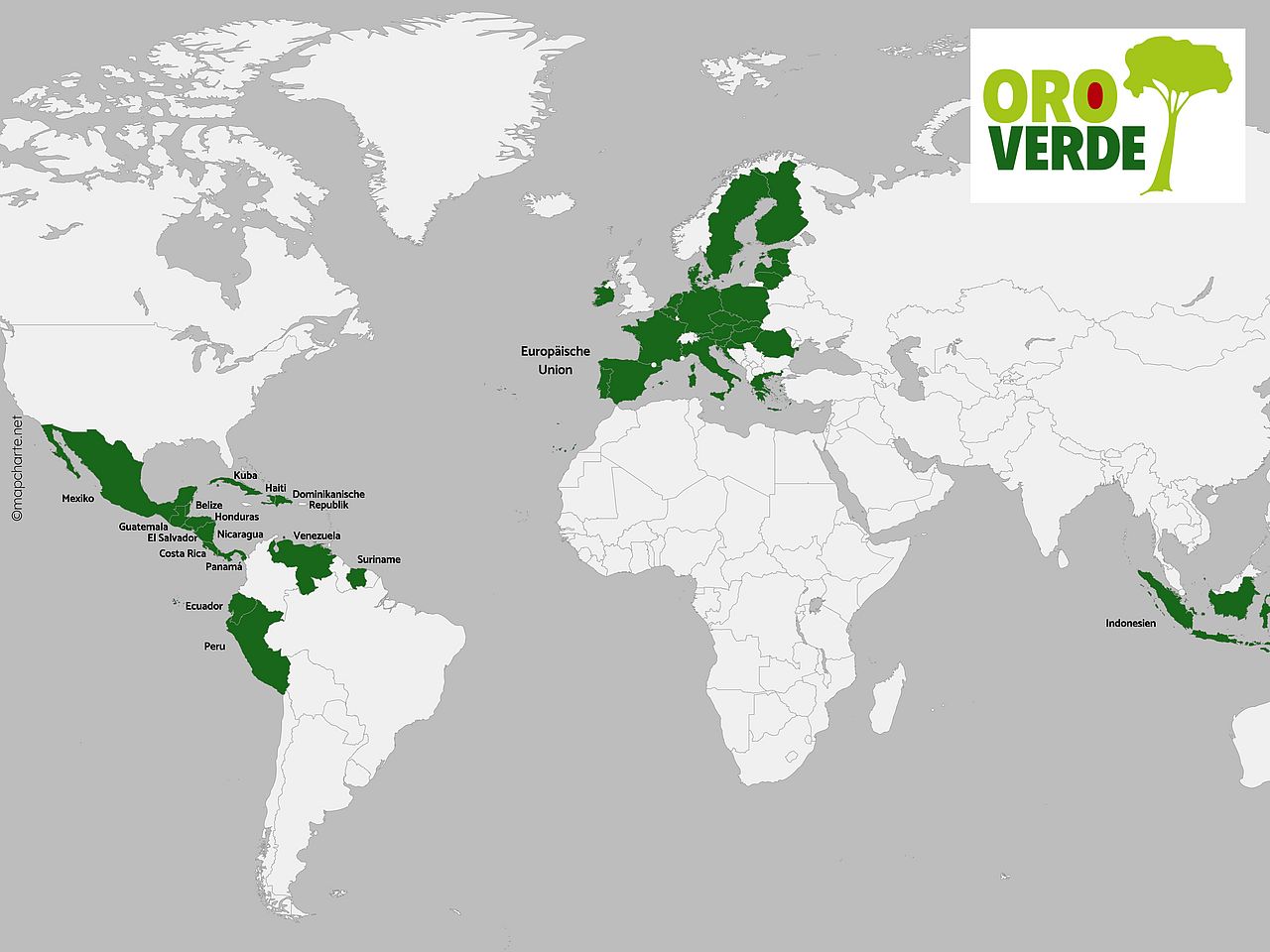

OroVerde - Die Tropenwaldstiftung

+49 228 24290-0

info[at]oroverde[dot]de

Fotonachweis: E. Mannigel (Sojafeld); OroVerde (Verwüstete Landschaft); Özi's Comix Studio (Grafiken); OroVerde - V.Wille (Rinderweide); Reiner Kraft, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons (Vielfalt bei Wurstwauswahl), Pxhere (Titelbild, Traktor und Frachtschiff)

Hier finden Sie die Quellen dieser Seite.